80 Jahre Atombombe: Vier Mal Oppenheimer – Teil 3

Kilian Mutschke und Joachim Polzer am Mikrophon.

Joachim Polzer am Schreibtisch.

Vier Mal Oppenheimer

Teil 3

Oppenheimer (BBC-Miniserie, UK/USA 1980, 7 Episoden)

Regie: Barry Davis

Hauptdarsteller: Sam Waterston, David Suchet, Kate Harper

Musik: Carl Davis

80 Jahre Atombombe.

Nachfolgend der dritte Teil des Transkipts der Episode 41 vom 25. Juni 2025

in der Film-Podcast-Reihe akiwiwa – als Kino wichtig war… ,

zur besseren Lesbarkeit leicht redigiert:

"KM> In der BBC-Fernsehserie von 1980 ist es so, dass mehrere Aspekte behandelt werden. Nicht nur die Experimente in Los Alamos, sondern auch später die Anhörung vor der Atomenergiekommission. Aber auch Oppenheimers frühere Zeit an der Universität wird gezeigt, als er dort als Lehrer aktiv war – und auch die Ermittlungen in seinen kommunistischen Hintergrund, der ihn ursprünglich schon fast das Projekt gekostet hätte und dann später im Verlauf ihm das Genick gebrochen hat, sagen wir mal im übertragenen Sinne, und eben seine Karriere beziehungsweise sein Ansehen beschädigt hat. So wird ein größerer thematischer Bogen auf einer größeren thematischen Spielwiese behandelt.

JP> Dafür werden sieben Folgen, jeweils mit meistens einer vollen Stunde, benutzt, die Gesamtentwicklung bis zum Schluss – bis Oppenheimer sich ins Privatleben und ins Forscherleben wieder zurückzieht – zu zeigen. Und eben auch wichtige Figuren der Entwicklung wie Fermi, Teller, Bethe, Rabi, Chevalier werden behandelt – und die Bedeutung seiner – in Anführungszeichen – kommunistischen Geliebten, Jean Tatlock.

Wie sich also das Kollegium der Forscher bildet und zusammengezogen wird, also die Akquisitionsversuche, den Forscherkreis dazu zu bringen, sich in der Wüste von New Mexico in eine extra dafür neu gebaute Siedlung mit Familie zu versammeln und dort für die nächsten ein, zwei, drei Jahre voraussichtlich eben an dem Ding zu forschen, über das nicht geredet werden darf und was als kriegswichtiges Geheimprojekt klassifiziert war.

Das zeigt dann eben auch die Wichtigkeit der einzelnen Atomphysiker, die hier als Kollegium zusammengetreten sind, um die Umsetzung der theoretischen, neuen Physik in ein konkretes Endprodukt, sprich die Atombombe, zu realisieren. Und dann taucht hier zum ersten Mal ein gewisser Lewis Strauss als Kommissionsleiter auf, der, quasi als Drahtzieher, Oppenheimer aus dem Verkehr ziehen will, weil er, Oppenheimer, die Wasserstoffbomben-Pläne von Teller und Strauss stets opponiert und zunächst verhindert hatte – und weil Oppenheimer dann auch noch Strauss früher bei einem Fach-Hearing komplett lächerlich gemacht hat. Das wird dann später bei Nolan auch noch einmal eigentlich zentral.

Ja, hier in der BBC-Serie wird versucht, alles chronologisch darzustellen. Also man erfährt wesentlich mehr, einfach weil hier versucht wird, maßgebliche Personen und eine historische Wirklichkeit auch zu treffen. Und ich fand das als Fernsehproduktion sehr beachtlich. Die siebenteilige TV-Serie ist 2024, nach dem Erfolg des Nolan-Films, noch mal neu aufgelegt worden, ist als DVD-Set erhältlich in Deutschland beim PIDAX-Label mit deutscher Synchronisation und dem englischsprachigen Originalton.

Ich kann nicht beurteilen, ob da für diese DVD-Produktion nochmal aktuell nachgemastert wurde, weil die Engländer und gerade die Fernsehspielproduktion der BBC ja eine große Besonderheit in der Produktionsästhetik hatte, dass die dort körnige Filmmaterial-Aufnahmen bei Außendrehs mit heißen, knack-scharfen Multikamera-Studioaufnahmen mit E-Kameras und Live-Regie auf Videoband miteinander verwoben und ineinander geschnitten haben. Das heißt, wenn die Außendreh hatten, haben sie eine Filmkamera genommen oder mehrere, aber eben in der Regel zumeist eine – und das auf Filmmaterial gedreht. Und wenn dann Szenen in Innenräumen zu gestalten waren, wurde dann auf heiße Elektronik mit Fersehstudio-Setting gewechselt, mit Live-Kamera-Bildschnitt zwischen den simultanen Kameras am Regiepult beim Dreh. Und das ist dann schon eine ganz andere Produktionsästhetik, die man sich in Deutschland nicht getraut hat zu verwenden. Also entweder hat man auf Film gedreht oder man hat eine Fernsehspielproduktion eben mit elektronischen Kameras und elektronischer Online-Regie im Studio gemacht. Man erinnert sich in Deutschland vielleicht noch an den Versuch, einen Tatort in den 90er-Jahren mal auf Videokamera in DigiBeta auf's Publikum loszulassen. Film und Video zu vermischen war ein ziemlicher Stilbruch in der Produktionsästhetik, wenn man's nicht gewohnt war damals. Mir ist das in den 1970er-Jahren mit meinen Fernsehgewohnheiten bei UK-Importen so ergangen: Bei Das Haus am Eaton Place, im Original Upstairs, Downstairs betitelt, sozusagen eine urbane Version von Downton Abbey, – und bei Task Force Police.

Bei der Oppenheimer BBC-Serie wurden Film- und Video-Sequenzen in der Vorlagenquelle dieses DVD-Sets von 2024 allerdings offenbar deutlich aneinander angeglichen. Das Videomaterial ist dort zumeist stark abgedunkelt, um den crispen Videolook zu dämpfen. Trotzdem hat das natürlich technische Grenzen, weil hier im PAL-Format, SD 4:3, gearbeitet wurde und die Kameras vom Kontrastverhalten her, wenn der Kontast an's Limit geführt wird, wie bei starken Kontrasten der Jalousielamellen mit Sonnenlicht von außen drauf, da kommt es dann zu visuellen Echos im Bild, zu deutlich sichtbaren Artefakten im analogen Videosignal, die den Filmgenuss schon etwas beeinträchtigen, wenn man die heutige Produktionsqualität, mehr als 40 Jahre später, gewohnt ist, gerade bei Nolan, der nun in's Maximum gegangen ist mit dem IMAX-Aufnahmeformat.

Gut fand ich an der BBC-Serie insgesamt, dass sie sich der Sache mal ausführlicher gestellt hat.

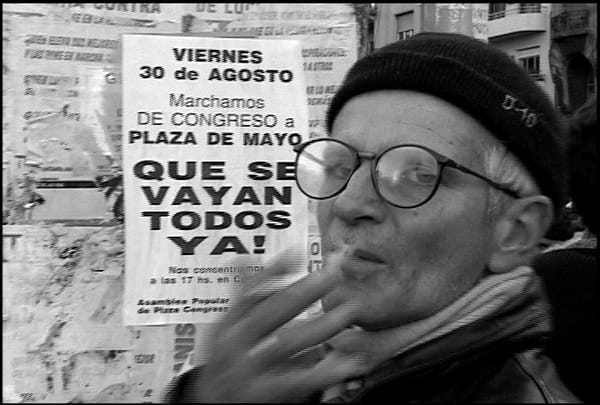

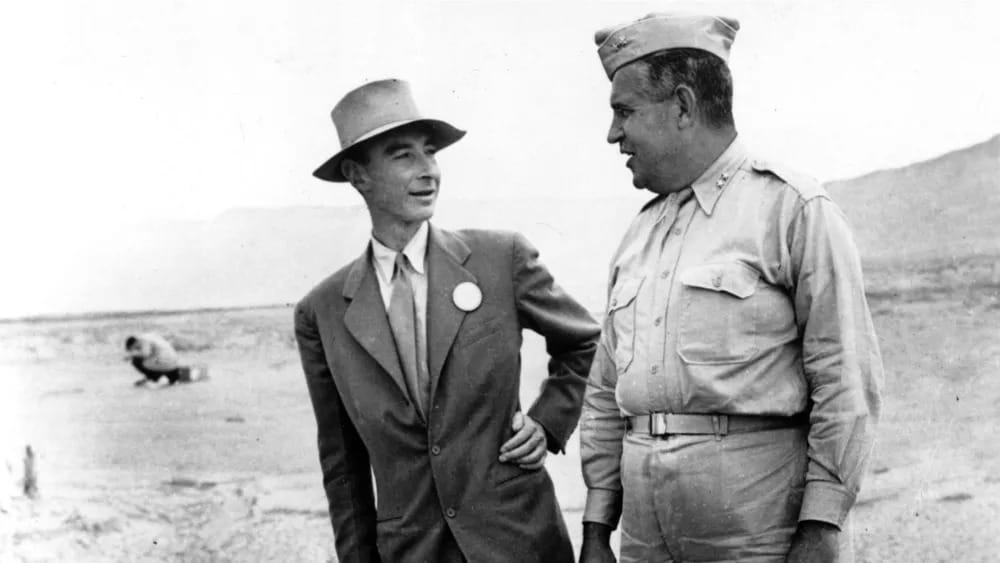

KM> Ja, wie ich schon sagte, hier hat man größeres thematisches Spielfeld. Am Anfang wird diese Kernspaltung entdeckt. Das ist quasi die große wissenschaftliche Entdeckung und das verändert Oppenheimers wissenschaftliche Karriere oder seine Laufbahn mehr oder minder. Und dann, was ich an der Serie spannend finde, wird auch Lieutenant General Leslie Groves als Figur eingeführt, der ja mit der Suche beauftragt wird, den passenden Leiter oder die passenden Leute für das Projekt zu finden, um dieses Manhattan Project überhaupt erfolgreich durchführen zu können. Und bei dieser Suche nach Personal stößt Groves auf viel Arroganz in der akademischen Welt, weil die ihn, er ist ja nur ein einfacher Ingenieur, als Autorität und als Militär ablehnen.

Und dabei find' ich's wirklich spannend, dass diese akademischen Gelehrten oder dieses Universitätsumfeld auch mal wirklich kritisch betrachtet wird. Weil, ich weiß nicht, ob Du das kennst, also ich kannte dort jedenfalls damals schon sehr arrogante und bornierte Leute, die sich auf ihrem erreichten Status quasi ausgeruht haben und keinen Forschergeist mehr zeigten, wirklich neue Erkenntnisse generieren zu wollen, beziehungsweise Forschungsprojekte wirklich voranzubringen. Da ging es immer darum, vor allem seine Position zu bewahren. Und es hat mir gut gefallen, dass das in der BBC-Serie verdeutlicht wird, dass Oppenheimer wirklich die passende Figur ist, das Manhattan Project anzustoßen und als Leiter in die Hand zu nehmen, weil er den Lieutenant General Groves halt ernst nimmt und wirklich daran interessiert ist, seine wissenschaftliche Forschungen damit voranzutreiben. Und dieser Forschergeist überträgt sich dann auch auf die anderen Weggefährten, so wie Hans Bethe das beispielsweise später erwähnt. Man darf auch nicht vergessen: Oppenheimer hat in Europa gelernt, er war in Göttingen, in England und in Holland und hatte auf verschiedenen Stationen eben die entscheidenden Leute auch persönlich kennengelernt, wie auch Niels Bohr. – Ja, wir werden im Verlauf auch noch weiter darauf eingehen.

In der BBC-Serie wird in dem thematischen Spielfeld beispielsweise auch gezeigt, wie diese Entwicklungs-Tests angegangen wurden, aber auch die Ermittlungen der FBI-Agenten dann später in seinem Leben wegen seiner kommunistischen Vergangenheit, beziehungsweise den Leuten, die er kannte. Du hattest ja Chevalier bereits erwähnt und wie hier die technische Seite noch mal berücksichtigt wird, dass es unfassbar schwierig war, diese Bombe zu bauen. Allein das Gehäuse der Bombe und wie man sie zu Detonation bringen will, ob man sie quasi wie eine Kanone in die Luft schießt oder dann eben doch abwirft und so weiter, da gab's unglaublich viele Sachen, die erst noch geklärt und entwickelt werden mussten.

Das fand ich übrigens auch gut bei Fat Man and Little Boy, da gab's eben auch wissenschaftliche Diskussionen beziehungsweise Beratschlagungen über Machbarkeiten und Risiken. Das wird in der BBC-Serie auch aufgegriffen. Was mir aber an der Serie nicht gefallen hat und das muss ich ehrlich sagen, ist die mangelhafte Visualität. Ich muss wirklich sagen, dass die Serie visuell uninspiriert ist. Das ist besonders bei den Atomtests sichtbar, wo auch viel aus aller Distanz, mit der Totale des kleinen Fernsehbildes, dargestellt wird. Das kann dem Fakt geschuldet sein, dass wenig Geld da war. Aber immer, wenn der Titel-Vorspann läuft mit dem wunderschönen Musikthema von Carl Davis und darin Szenen aus der Serie verknüpft, – wenn dann zum Beispiel dort Sektkorken knallen oder Champagnerflaschen und das mit einer Bomben-Explosion quasi gleichgestellt wird – da finde ich, war visuell auch Esprit präsent, was die Serie über ihre Länge aber insgesamt nicht einlöst. Und teilweise, gerade auch bei den Szenen in Innenräumen, sieht's in meinen Augen wirklich aus wie abgefilmtes Theater. Das war dann teilweise für mich schon schwierig. Zumal, wenn man es mit der Miniserie Tschernobyl vergleicht. Ich meine, das ist unfassbar unfair, eine Serie, die fast 40 Jahre später entstanden ist, damit zu vergleichen. Aber die visuelle Eindringlichkeit war für mich tatsächlich bei Oppenheimer von 1980 eben nicht da.

Ich hab mich bei den visuell schwächeren Parts dann stets an die Schauspieler gehalten, wie Sam Walterston. Der den Oppenheimer durchaus als ambivalente Persönlichkeit spielt, mit dieser humoristischen, lebemannmäßigen Seite, dann aber auch als jemand, der quasi geschäftsmännisch seine Idee an den Mann bringen kann und so auch an die anderen Wissenschaftler, dabei als Vermittler zwischen Groves, also dem Militärapparat, und den Wissenschaftlern agiert.

Ich finde, das wird in der Serie sehr gut rausgearbeitet. Und er kriegt dann halt auch die Szenen, die Dwight Schultz nicht bekommen hat, kann dabei quasi eben auch mehr glänzen. Hat also einfach auch mehr Screentime, die Figur über Zeit und Story zu entwickeln.

JP> Das kann ich nachvollziehen. Was was ich in der Serie extrem beeindruckend fand, war die Figurengestaltung des Edward Teller durch David Suchet.

KM> Diese Figurendarstellung ist mir sehr im Gedächtnis geblieben.

JP> Wo ich mich dann fragte: War der wirklich so diabolisch? – Weil er ist ja dann in der Nolan-Verfilmung als Figur geradezu sanftmütig.

Aber hier kommt sozusagen die "Wasserstoffbestie" in den Auseinandersetzungen hoch. Du magst recht haben mit abgefilmtem Theater. Das haben wir natürlich dann bei In der Sache Robert I. Oppenheimer, bei Kipphardt, über den wir anschließend noch sprechen werden, auch, dass sozusagen als Fernsehspiel eben abgefilmtes Theater war und die filmischen Wurzeln eben aus dem Fernsehtheater her stammen. Aber eine solche Figurenzeichnungen wie Edward Teller durch David Suchet, die fand ich phänomenal, wo ich mich fragte, was ist da der Wesenskern dieser Figur, was die historische Realität angeht?

KM> Ich weiß nicht genau, wie die historische Realität war, aber ich sehe auf jeden Fall, dass die halt Weggefährten sind. Es ist ja auch Oppenheimer, der ihn in dieses Projekt bringt, obwohl Teller eigenbrötlerisch und egozentrisch ist. Und ich musste mich auch tatsächlich an Das Blaue Palais von Rainer Erler erinnern, weil da hatten wir eine ähnliche Figur gehabt, die sehr eigenbrötlerisch ihren Laserexperimenten nachgeht. Und an diese Figur musste ich mich tatsächlich zurückerinnern. Ich fand David Suchet als Teller auch sehr schön als Gegenpart zu Oppenheimer positioniert und auch sehr eindringlich gespielt, die Augen und der Blick. Ich meine mit meiner Bemerkung zu abgefilmtem Theater auch nicht, das mir die Schauspieler nicht gefallen haben, sondern es bezog sich einfach auf die Art der Inszenierung, die in der Serie einfach uninspiriert ist.

Ich hab mich dann gefragt, wo habe ich den Schauspieler David Suchet mal in irgendwas anderem bereits gesehen? – Aber mir ist er tatsächlich erst in dieser Serie aufgefallen.

JP> Natürlich, er läuft da auf Hochtouren und spielt locker letztlich alle an die Wand, wobei mir Sam Waterston in der Darstellung des Oppenheimer in dieser BBC-Miniserie gut gefallen hat, weil er die Abgründigkeit und eben auch die Multivalenz, die Ambivalenz und die Fragwürdigkeit von vielem, was Oppenheimer gemacht hat, eben gut rüberbringt und auch in den sieben Stunden Laufzeit der Serie, die Zeit dafür ist, vielen Aspekten dann doch nachzugehen, finde ich.

KM> Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, – ich meine, das klingt jetzt unfassbar oberflächlich –, aber ich finde, er bringt auch eine Attraktivität und Aura als Schauspieler in der Figur mit, die Dwight Schultz einfach nicht hat. Man nimmt ihm den Oppenheimer durchaus ab, auch den Womanizer, der bei den Frauen Erfolg hatte und dann halt auch, dass vielleicht andere Männer sich in seinem Dunstkreis einfinden wollten oder wohlfühlten. Ich finde, das bringt Waterston wirklich gut rüber. Und ja, auch diese Interaktion mit seiner Geliebten Jean Tatlock, da entwickeln sich schöne Szenen, die zeigen, dass dieser Mann eben mehr war als eben nur ein ehrgeiziger Wissenschaftler, der unbedingt auf Erfolg aus war, sondern sich eben auch um seine Bekanntschaften gekümmert hat und für die auch eingestanden ist. Hier zeigt sich also ein ambivalentes Bild, das zeigt, dass er nicht nur der eiserne Karrierist war, weil er die unfassbare Möglichkeit hatte, am Manhattan Project als wissenschaftlicher Leiter mitzuwirken, was ihn im Anschluss mehr oder minder zu einem der bekanntesten Menschen zu seiner Zeit machte. Der dann auf dem Cover von Time Magazine war und so weiter. Das hat mir schon gefallen, aber eben mit leichten Abstrichen. Und ich muss auch sagen, die Leute, die an der Produktion beteiligt waren, der Regisseur: Kanntest Du von ihm irgendwas?

JP> Nein. Barry Davis, der Regisseur dieser Miniserie der BBC, war auf britische Fernsehproduktion beschränkt und hätte es den großen Erfolgsfilm von Nolan mit dem neuen Fokus auf Oppenheimer durch diese Großproduktion nicht gegeben, denke ich auch nicht, dass jetzt diese Serie noch mal neu ausgegraben worden wäre. Man würde in irgendwelchen Archiven, Online-Börsen oder damaligen Rezensionen irgendwo irgendwann darauf stoßen, wenn man gezielt danach suchen würde. Aber der Film war natürlich vor 45 Jahren oder 44 Jahren dann auch durch, als er auch international verkauft wurde an Fernsehanstalten. Ich glaube, es war auch das amerikanische, damals noch junge und noch nicht so finanzstarke öffentliche Fernsehen, öffentlich-rechtliche Fernsehensystem PBS der USA als Koproduktionspartner mit dran beteiligt, so dass auf diese Weise auch sichergestellt war, dass die Serie in den USA im Fernsehen gezeigt wurde, was ja aufgrund des heiklen Themas schon schwierig war oder ist, wenn man die Amerikaner nicht mit im eigenen Boot hat, dass die überhaupt von der Problematik dessen, was sie da on top of the world eben zuvor dazu gebracht hat, Supermacht zu werden, irgendwie Anteil zu nehmen – oder auch nur davon Notiz zu nehmen.

Also die BBC-Leute haben das schon relativ geschickt gemacht mit einer amerikanischen Koproduktion, mit amerikanischen Geld, dass Senderechte auch automatisch nach Amerika gegeben werden konnten und der Film dort eben lief. Und dass das damals noch junge öffentlich-rechtliche Fernsehsystem von Public Broadcasting System natürlich auf diese Weise auch was zum Senden hatte, was nun nicht nichts war. Der Nolan-Film lag noch über 40 Jahre in der Zukunft. Also es ist schon so, denke ich, dass das eine wichtige Produktion ist, die dem Vergessen anheim gefallen war und die jetzt im Zuge der der Nolan-Verfilmung und ihres Erfolges, so darf man ja jetzt sagen, noch einmal ausgegraben wurde, obwohl es da kein Konkurrieren mit jenen Schauwerten gibt, die Nolan uns bei seinem Werk mit seinem Schauspielerensemble bietet.

Und ich muss jetzt noch einmal – zum dritten Mal ? – darauf hinweisen: In keinem der anderen Filme zu Oppenheimer, ist die Figur von Edward Teller – sofern sie dort überhaupt vorkommt – so abgründig, so tiefgründig, so bösartig und so aggressiv dargestellt worden wie hier durch David Suchet. Also allein seine Darstellung von Teller lohnt diese sieben Stunden sich ihn und diese Serie anzuschauen, plus, dass Sam Waterston eben ein wirklich guter Oppenheimer-Darsteller war. Der General Groves als Figur bleibt da eher im Hintergrund, auch in der darstellerischen Qualität des Schauspielers, denke ich.

KM> Ich will ihn aber trotzdem positiv erwähnen, weil er hier durchaus Screentime bekommt und so eben auf diese Weise seine Figur näher beleuchtet werden kann.

JP> Ja, Manning Redwood hieß der Schauspieler.

KM> Manning Redwood, genau. Die hier gezeigte Dynamik zwischen Oppenheimer und Groves, die fand ich auch gut. Also diese Konversationen, die Groves mit Oppenheimer hat und auch, wie die eben aneinander geraten. Die Figur von Groves wirkt hier sehr dominant, im Sinne von, dass er das Projekt durchbringen will, aber er wirkt nicht ganz so verbissen und einfältig wie Paul Newman in der Groves-Figur.

Was ich nun spannend an dieser Serie finde – ich sagte ja bereits, dass ich die visuell als nicht so aufregend einschätze –, ist interessanterweise der Cutter, der Filmschnittmeister der Serie: Tariq Anwar ist, denke ich, der, der die größte Karriere von den Crew-Mitgliedern danach gemacht hat, weil der hat unter anderem den Schnitt zu American Beauty gemacht und auch zu Revolutionary Road mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, also auch ein ziemlich bekannter Film, und dann auch The Good Shepherd sowie The King's Speech. Also Tariq Anwar hat tatsächlich danach schon eine Karriere in seinem Fach hingelegt. Für American Beauty und für The King's Speech gab es für ihn eine Oscar-Nominierung. Und ich glaube, wenn dieser Nolan-Film nicht gekommen wär, wie Du gesagt hast, wäre die Serie wirklich dem Vergessen anheim gefallen und mehr oder minder jetzt eine Art historische Fußnote geworden. So ist sie jetzt nochmal rausgekommen. Du hattest ja den DVD-Release von PIDAX erwähnt.

JP> Der Überlieferungsstand, wie er jetzt vorliegt, ist für heutige Sehgewohnheiten durchaus noch zumutbar, eben mit den Abstrichen, die ich bereits erwähnt habe. Du hast Tariq Anwar erwähnt, als Filmschnittmeister, als Filmeditor. Dann darf ich Carl Davis noch erwähnen, der eben für die Filmmusik zuständig war, ein sehr bedeutender britischer Filmmusikkomponist, der eben nicht nur Filmmusikkomponist war. Das Titel-Thema von Oppenheimer als BBC-Miniserie ist sehr eingängig. Es wird fast zum Ohrwurm, wenn man das Intro dann sieben Mal gehört hat.

Serien-Intro mit Titelmusik von Carl Davis als Video bei imdb.com:

https://www.imdb.com/de/video/vi2082931481/

KM> Was für mich auch interessant war, bei Sam Waterston, dass der vor der Serie durchaus schon eine Filmkarriere gehabt hat. Wir hatten ihn schon mal in unserer Podcast-Episode zu Capricorn One besprochen, wo er den Lieutenant Colonel Willis spielte. Dann hat er, ebenfalls 1978, in Woody Allens ernstem Drama Interiors mitgespielt und auch in dem, wie ich finde, unterbewerteten Neowestern Rancho Deluxe von 1975, wo er in dieser Western-Komödie den Gaunerpartner von Jeff Bridges spielt. Also durchaus in komödiantischen und dramatischen Rollen, meistens in Nebenrollen, geglänzt hat. Und der im gleichen Jahr 1980 auch bei Heaven's Gate unter dann 1984 in Killing Fields mitgespielt hat. Dann wieder Zusammenarbeiten mit Woody Allen bei Hannah und ihre Schwestern von 1986, September von 1987 sowie Verbrechen und andere Kleinigkeiten von 1989.

JP> Und Waterston war zumindest letztes Jahr, wenn ich mir seine Filmografie anschaue, 2024, noch aktiv als Schauspieler, hat also eine lange Schauspielerkarriere hinter sich. Ich hatte bei dieser BBC-Serie in übrigen nie das Gefühl, dass da Schauspieler mit Gesichtern aus den späten siebziger, beginnenden achtziger Jahren in irgendwie ihnen schlecht passende, alte Militäruniformen gesteckt wurden. Sondern ich ich fand die Darstellungsqualität bei diesen historischen Ereignissen eigentlich zeitlos. Ich weiß nicht, ob Du diesen Effekt kennst, dass Du irgendeinen historischen Stoff als Film siehst und sagst, also dieser Kevin Costner, der sieht nicht aus wie 1876 oder 1923, sondern der sieht eben wie 1984 aus.

KM> Durchaus. Das, was Du erwähnst, diese Perspektive auf die historische Wahrheit. Also ich ich hab jetzt erst vor kurzem den Film Gettysburg für mich entdeckt von 1993. Ein extrem historisch akkurater Film. Da merkt man, der Film atmet wirklich die Zeit. Da hast Du aber auch einen Regisseur, der eben besessen von dieser Zeit ist. Und es ist wirklich sein Herzensprojekt gewesen, der sich eine unfassbare Zeit nimmt, wirklich ein vier Stunden Mammutepos. Und Du hast das Gefühl, dass Du die Leute dort meinst riechen zu können in ihren Uniformen – und ja, den Schweiß und das Blut und den Dreck von diesen Schlachtfeldern.

Und dann hast Du aber auch dann Filme vom Schlage wie American Outlaws von 2001. Das ist so ein Neowestern gewesen um die Figur von Jesse James, mit Colin Farrell und Gabriel Macht, Timothy Dalton spielt da auch mit. Und da hat man dann das Gefühl, das ist ein Western speziell für die MTV-Generation. Du nimmst den Chargen wirklich zu keiner Sekunde ab, dass die wirklich aus dieser vergangenen Zeit kommen oder in dieser Zeit auch nur agieren könnten. Und das hat mich komplett aus diesem Film rausgerissen. Es war so ein Albtraum, den Film beim Sichten durchzuhalten, aber weil ich halt vom Western besessen bin, da hab ich den eben trotzdem geschaut.

Und diese Zeitverankerung gebe ich der Oppenheimer-Serie auch als Kompliment mit. Da fühlen sich auch die Darsteller wie von damals an und ich mag auch diese zwei FBI-Beschatter von Oppenheimer, die eine Wette abschließen, ob er denn um 9 Uhr bei seiner Geliebten rauskommt oder erst um 9 Uhr 30. Und manchmal reicht es vielleicht auch nur, einfach ein historisches Auto neben das Haus zu stellen, diesen Eindruck zu vermitteln. Also die haben das schon ganz gut gemanagt, dass Du einen Eindruck eben bekommst von dieser Zeit. Ich meine, wenn wir später über den Oppenheimer-Film von Nolan sprechen werden, der stellt ja alles in Schatten. Aber auch einfach, weil er das Budget dazu hatte, die die Miniserie eben auf keinen Fall hatte. Vielleicht wäre es heute unter der Streaming-Konkurrenz anders, dass man auch so eine TV-Miniserie mit einem höherem Budget ausstatten würde.

JP> Sicherlich. Jedenfalls ist mein Punkt bei dir und ich hoffe auch bei unseren Hörern angekommen, dass es historische Darstellungen im Film gibt, die stimmen und treffen die historische Wahrheit zu weiten Teilen – und sind darin stimmig auch grade in der darstellerischen Qualität. Und bei manchen denkt man: Was ist das denn jetzt für ein Schattenspiel hier, mehr oder weniger knapp daneben in der historischen Darstellung? Danke Dir auch für die beiden Filmbeispiele dazu. Also von mir eine klare Sehempfehlung, weil man erfährt sehr viel über die Zusammenhänge. Der deutsche Serientitel war J. Robert Oppenheimer Atomphysiker und die Serie hieß schlicht Oppenheimer im BBC-Original, wie gesagt eine Co-Produktion mit den USA aus dem Jahr 1980, erhältlich als DVD-Box. Damit hätten wir Filmwerk Nummer zwei von vier Filmtiteln insgesamt besprochen."

[Fortsetzung folgt]

Anmerkungen:

Teil 1 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, eine Einleitung zu den vier Filmwerk-Besprechungen, hier.

Teil 2 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, "Die Schattenmacher" (Fat Man and Little Boy, USA 1989), hier

Teil 3 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, "Oppenheimer" (BBC-Miniserie, UK/USA 1980, 7 Episoden), hier

Teil 4 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, "In der Sache Robert I. Oppenheimer" (Fernsehspiel, HR, BRD 1964, Regie: Gerhard Klingenberg), hier

Teil 5 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, "Oppenheimer" (USA, UK, 2023), Regie: Christopher Nolan, hier

Filmtrailer für die deutsche DVD-Edition von PIDAX mit Intro-Musik von Carl Davis. Quelle: youtube.com

Filmtrailer für die britische DVD-Edition von Simply Media. Quelle: youtube.com

Diese Podcast-Episode kann man auch hören und zwar, mit einer Länge von 150 Minuten, zum Beispiel hier via Spotify:

Diese Podcast-Episode, ohne Werbung, direkt von der Podcast-Quelle:

http://akiwiwa.de/audio/akiwiwa_F41_128.mp3

Als High-Resolution-Audiodatei mit 256 kbps:

http://akiwiwa.de/audio/akiwiwa_F41_256.m4a

Livestream akiwiwa.radio via: https://akiwiwa.radio

Ausführliche Podcast-Dokumentation mit

Filmographie und Zugang zu allen Podcast-Audios: hier

+++