80 Jahre Atombombe: Vier Mal Oppenheimer – Teil 2

Kilian Mutschke und Joachim Polzer am Mikrophon.

Joachim Polzer am Schreibtisch.

Vier Mal Oppenheimer

Teil 2

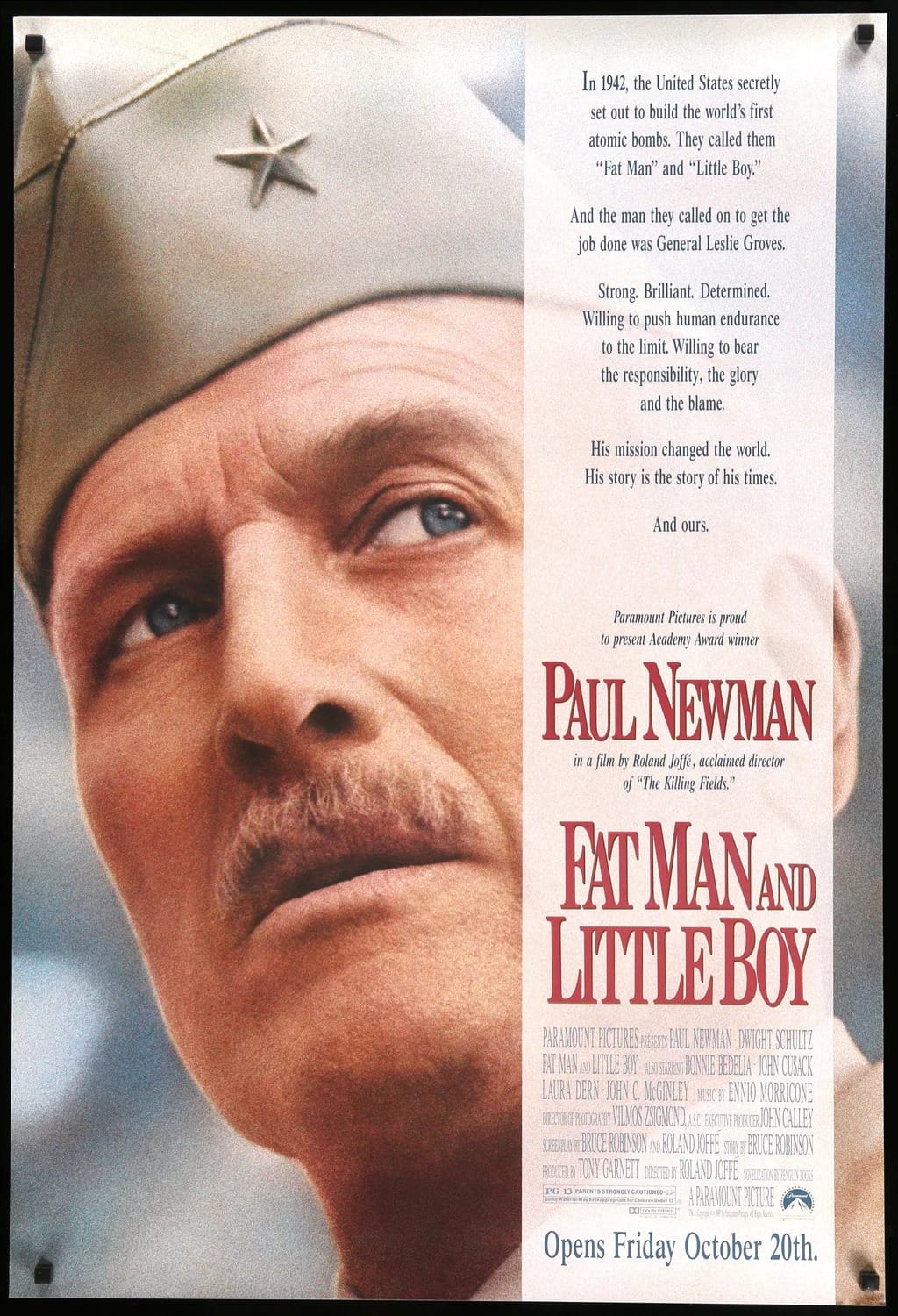

Die Schattenmacher – Fat Man and Little Boy (1989)

Regie: Roland Joffé

Hauptdarsteller: Paul Newman, Dwight Schultz,

John Cusack, Laura Dern

Zum 6. August 1945.

Nachfolgend der zweite Teil des Transkipts der Episode 41 vom 25. Juni 2025

in der Film-Podcast-Reihe akiwiwa – als Kino wichtig war… ,

zur besseren Lesbarkeit leicht redigiert:

"JP> Von allen Filmen fand ich den mit dem größten Kinostar im Verhältnis den schwächsten, nämlich die Spielfilm-Produktion von 1989. Ich weiß nicht, wie's Dir damit ging. Fat Man and Little Boy ist verunglückt als Kinospielfilm, fand ich.

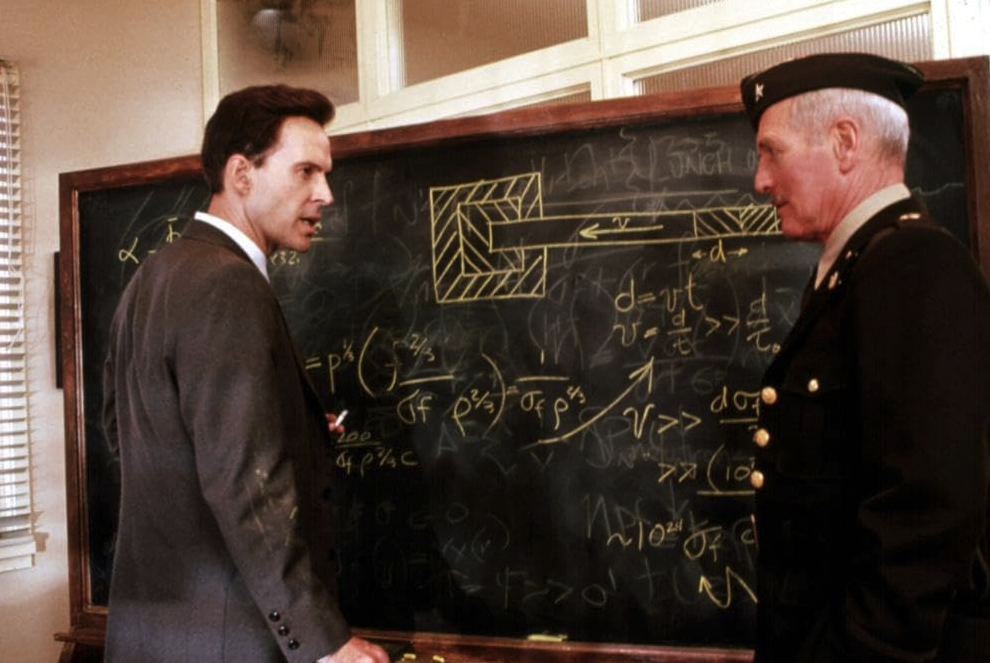

KM> Also ich konnte mit dem Film tatsächlich etwas mehr anfangen. Ich muss sagen: Ich habe eine große Schwäche für Paul Newman, aber eben auch für Dwight Schultz, weil Dwight Schultz ist halt auch jemand, den ich in meiner Kindheit in Filmen gesehen habe. Er war eins der Mitglieder im A-Team, ironischerweise dort auch einer der Sprengstoffexperten war. Vielleicht hat das ihn für den Film empfohlen. Und was ich bei dem Film interessant finde, ist, dass der sich Freiheiten heraus genommen hat, eine dramatische Geschichte zu erzählen mit der Figur von John Cusack, der einen jungen Wissenschaftler – Michael Merriman – spielt. Dabei geht der Film dann in so eine Richtung, die ich wirklich so gar nicht vermutet hätte, in Richtung Body Horror, wo dann eben auch Strahlenfolgen gezeigt werden. Und das hat mich schon sehr überrascht. Also es ist nicht so oft, dass man bei Filmen so völlig überrascht wird, aber dass der Film das aufgegriffen hat, fand ich dann doch ziemlich mutig. Und zwar auch die Konsequenzen wirklich vor Augen führt. Ja, was hat für Dich nicht so funktioniert bei dem Fall?

JP> Ja, eigentlich alles. Aber vielleicht sollten wir tatsächlich erst mal unser Pflichtprogramm als Filmrezensenten erfüllen. Fat Man and Little Boy hat eigentlich das Zeug so rundrum als Spielfilm zu funktionieren. Er hat wunderschöne kinematografische Bilder durch Vilmos Zsigmond, dem wir ja auch The Deer Hunter, Heaven's Gate und Close Encounters of the Third Kind als Director of Photography verdanken.

Und bekannt geworden ist er ja mit dem Robert Altman Film McCabe and Mrs. Miller, wo er extreme moody pictures produziert hat. Und auch hier haben wir wunderschöne kinematografische Inszenierungen, die natürlich auch etwas mit Set Design und der ganzen Visualisierung des Designs von Los Alamos – wo die Atombombe entwickelt wurde durch die Forscher in New Mexico – zu tun haben.

Und auch die Musik, eine Wonne von Ennio Morricone, immer mit dem leitmotivisch militärischen Trommeln und dann den lyrischen Motiven, wo's um die Liebesabenteuer von Oppenheimer geht. Und das ist natürlich der Morricone-Sound und -Standard, den er da als Filmmusik liefert.

Und der ganze Film ist auf den großen Altstar Paul Newman gemünzt, der hier die Rolle des General Leslie Groves spielt, der früher als Projektleiter die Erbauung des Pentagons, des Verteidigungsministeriums der USA, leitete – und der jetzt beauftragt wird, das nächste große Projekt anzugehen. Nämlich diese theoretischen Forschungen und die Veröffentlichungen der Atomforscher, die da aus allen Teilen der Welt herein kommen, dass man die Kernspaltung praktisch machen kann und dass man die auch militärisch nutzen können möchte: Er wird beauftragt, eben dieses Projekt zu realisieren.

Aber er hatte keine Ahnung wie, weil er quasi nur einen technischen Allerwelts-Ingenieurabschluss besaß, aber ein gewisses technisches Grundverständnis bei ihm vorhanden war, auch technologische Großprojekte, wie den Bau des Pentagons oder dann eben jetzt auch die Projektleitung für die Entwicklung der Atombombe, zu steuern. Und das ist ganz auf Paul Newman gemünzt. Und der kehrt da natürlich den Testosteron-General raus. Wenn man ihn mit der tatsächlichen Figur und den Bildern, die es von General Groves gibt, vergleicht, ist er eben zu hager, zu drahtig, zu maskulin und zu sehr alpha male. Und das kehrt Paul Newman eben in einer Art und Weise hier raus, in jetzt dann auch zunehmenden Lebensalter, die ich, bei all seinen sonst tollen Schauspiel-Starleistungen, schon wieder fast für fragwürdig halte, wie es in seiner gespielten Kantigkeit und dieser Bulldozer-Mentalität beim Voranschreiten des Projektes unter seiner Leitung hier deutlich wird.

Mir hat Paul Newman in The Verdict von Sydney Lumet als alkoholkranker, abgesoffener Anwalt, der noch mal die Kurve kriegt, wesentlich besser gefallen als in der Rolle von General Leslie Groves. Dwight Schultz empfinde ich als Leichtgewicht gegenüber den anderen Inpersonationen, den anderen Verkörperungen der Figur von Robert Oppenheimer. Die ganzen Abgründe fehlen schauspielerisch hier komplett. Der wird hier als narzistischer Lebemann, ein bisschen oberflächlich, ein bisschen clever, dargestellt und das geht an der Figur Oppenheimer, finde ich, komplett vorbei. Ich kann da deinen Punkt verstehen, dass hier sozusagen ein Betriebsunfall bei der Atombomben-Entwicklung zur Verstrahlung eines Forschers führt und man dann da in aller Drastik, sozusagen als Überraschungsmoment, das sehr anschaulich gezeigt bekommt, um was es da eigentlich geht, was die da eigentlich so machen. – Okay, das ist ein Punkt.

Aber der Film geht in dieser Verengung auf Groves und Oppenheimer und die Figur, die John Cusack mit der Figur des Merriman verkörpert, an der historischen Realität vorbei, geht damit am Hauptaspekt, nämlich die Abgründe im Charakterbild von Oppenheimer aufzuzeigen, komplett vorbei.

Ich hatte auch stets den Eindruck, da sind so ein paar Milchbubis aus den Achtzigerjahren, die jetzt auf Zweiten Weltkrieg irgendwie mimen. Wir haben bei unserer Besprechung mit ingesamt vier Oppenheimer-Darstellern zu tun in den vier Gewerken. Und ich konnte mich partout nicht mehr an Dwight Schultz als Oppenheimer erinnern, so gar nicht. Und bei meiner zweiten Sichtung, um meiner Vaporisierung des Films irgendwie abzuhelfen, da ich den als ersten Film der Reihung gesehen hatte bei meiner Sichtung, da fiel mir auf: Was ist denn die Moral dieser Geschichte, die hier erzählt wird: Worauf läuft das hinaus?

Na, auf Pflichterfüllung für Uncle Sam und auf das Daumen hoch von Groves alias Newman, der es dann doch noch geschafft hat, das Ding abzuliefern, just in time, damit man's noch gegen Japan einsetzen kann und damit sozusagen die Wendung zur amerikanischen Großmacht deutlich realisiert werden konnte. Die ganzen Selbstzweifel, die bei Oppenheimer ja wohl eher hinterher gekommen sein mögen, was ja auch noch sehr fraglich ist, wie wir es bei den anderen Filmen sehen werden, wenn wir sie besprechen, die waren da sozusagen schon eingepflegt. Dann sind das so drei Minuten Filmlaufzeit Zögerlichkeiten, die die Oppenheimer-Figur ein wenig einbaut, um deutlich zu machen, also so ganz steht er nicht auf der Seite der Destruktion, da geht noch etwas Sand ins Getriebe, aber das wird natürlich durch unseren Testosteron-General Groves alias Paul Newman schnell beseitigt, wenn der dann ein paar deutliche Ansagen macht.

Also für mich insgesamt eine höchst fragwürdige Produktion, vor allen Dingen: Es lag ja dann schon die BBC-Fernsehserie von 1980 vor, die sich sieben Stunden lang Zeit dafür nimmt, die ganzen Verwinkelungen dieser Geschichte aufzuzeigen. Und da fand ich Sam Waterston und natürlich auch Cillian Murphy als Oppenheimer wesentlich überzeugender in der Abgründigkeit der Figurenzeichnung.

Diese Podcast-Episode kann man auch hören und zwar, mit einer Länge von 150 Minuten, zum Beispiel hier via Spotify:

Diese Podcast-Episode, ohne Werbung, direkt von der Podcast-Quelle:

http://akiwiwa.de/audio/akiwiwa_F41_128.mp3

Als High-Resolution-Audiodatei mit 256 kbps:

http://akiwiwa.de/audio/akiwiwa_F41_256.m4a

Livestream akiwiwa.radio via: https://akiwiwa.radio

Ausführliche Podcast-Dokumentation mit

Filmographie und Zugang zu allen Podcast-Audios: hier

KM> Also was ich bei Die Schattenmacher interessant finde, ist, dass der wirklich sich thematisch beschränkt. Du hattest ja gesagt, die BBC-Serie Oppenheimer von 1980 widmet sich mehr oder minder seinem ganzen Werdegang, bis zu dieser Anhörung später und vorher diesem Trinity Test, etc. – Ich finde hier gut, dass die Arbeit in Los Alamos gezeigt wird und dass es in dem Film auch wirkliche Diskussionen über die moralische Verantwortung gibt, die die Forscher haben. Ich meine, dass vielleicht ein wenig das Drehbuchproblem bei diesem Film ist, dass Paul Newman so sehr im Fokus steht. Ich würde auch sagen, er hat mehr Szenen als Dwight Schultz.

Newman hat wahrscheinlich auch top billing bekommen wegen seinem Namen als zugkräftiger Star. Seine Figur will unbedingt das Projekt durchbringen, sieht seine Verantwortung und will unbedingt den Bau der Atombombe voranbringen, dass man's dann halt auch tatsächlich militärisch einsetzen kann. Und damit nimmt er Dwight Schultz etwas die Möglichkeiten, sagen wir mal, noch mehr exaltiert zu spielen. Ich finde aber, Dwight Schultz ist ein interessanter Schauspieler, weil der macht eben aus relativ wenig doch relativ viel. Er erinnert mich an seine Rollen in Star Trek Next Generation oder Star Trek Voyager.

Da spielt er diesen Leutenant Barclay, im Verlauf wird er ja zum Commander. Und da wirkt er fast ein wenig autistisch und ist auch nur eine Nebenfigur, tritt nur in ein paar Folgen auf, bleibt einem aber irgendwie im Kopf durch seine Präsenz beziehungsweise auch mit seinem Spiel, wie er das so rüberbringt. Und ich finde, hier werden seine darstellerischen Qualitäten etwas geschändet, weil er ist als Oppenheimer einmal der Lebemann, er ist aber gleichzeitig auch besorgt, bringt Zweifel an, versucht eben auch, Paul Newmans Gegenpart zu sein. Aber er bekommt halt nicht diese vielen Szenen, in denen er dann quasi eine große Rede halten kann. Das ist vielleicht auch mit das Verschulden vom Drehbuch, dass er eben einfach nicht diese screen time bekommt, das eben nach vorn zu bringen. Also in meinen Augen ist er mir selbstverständlich in Erinnerung geblieben. Und ich fand jetzt nicht, dass er hier ein Totalausfall war. Man könnte natürlich fragen: Warum ist der Film auf diesen Leslie Groves so fokussiert? Wahrscheinlich weil dann das Projekt nicht finanziert worden wäre, wenn Paul Newman hier diese große Rolle nicht bekommen hätte.

Ja, und ich finde wirklich bei dem Film gut – was ich eingangs gemeint hatte mit dem body horror –, dass eben die Folgen von Strahlenschäden wirklich vor Augen geführt werden. Weil Du hast beispielsweise später in dem Oppenheimer Film von Christopher Nolan aus 2023, wo dies eben komplett ausgespart wird, da hast Du das dann quasi schon im Kopf: So spielen sich die Folgen für die Überlebenden ab. Nun finde ich aber interessant, dass an dieser einzigen Figur, wo sich auch die künstlerische Freiheit genommen worden ist, wirklich dieser absolute Schrecken gezeigt werden kann. Das, was unter den Forschern quasi immer diskutiert wird, hier mitschwingt: Dieses ganze Verantwortungsding wird an dieser einzigen Figur deutlich.

Und das ist wirklich ein Aspekt, der mir sehr gefallen hat und mir hat auch die thematische Verengung gefallen, weil – sind wir ehrlich –, eine Miniserie mit einer Spielfilmlänge eines anderen Werks zu vergleichen, ist auch relativ schwierig. Die Serie hat einfach auch mehr Zeit, bestimmte Abschnitte ausführlich zu behandeln und in dem Rahmen, in dem der Film das macht, fand ich ihn okay. Dann finde ich, zum Beispiel zum Schluss, wo dann dieser erfolgreiche Test da ist, da gibt's auch visuell wirklich starke Szenen, die mir dann auch im Gedächtnis geblieben sind.

Ich gebe Dir allerdings recht: Von den Verfilmungen her, also von den dreien, die wir neben der BBC-Serie gesehen haben, ist es in meinen Augen die Schwächste. Also ich finde den Joffé-Film nicht so schlecht wie Du. – Aber es ist gut, dass dass wir unterschiedliche Erfahrungen hier einbringen.

JP> Also mir ist Dwight Schultz erst in dem Film zum ersten Mal als Schauspieler aufgefallen, weil bei Star Trek bin ich einfach mit The Original Series aufgewachsen und darin quasi sozialisisert worden. "Alles, was ich im Leben brauche, habe ich von Captain Kirk gelernt", hieß der entsprechende Buchtitel. Alles, was danach an Star Trek kam, fand ich höchst fragwürdig.

KM> Ich wollte das hier jetzt nicht so "Fanboy-mäßig" nur kurz reinwerfen, sondern er ist als Nebenfigur in Star Trek – The Next Generation so überzeugend gewesen, dass sie ihn noch einmal eingesetzt haben in Star Trek Voyager, für ihn als Auszeichnung, als gleiche Nebenfigur in einer anderen Serie noch einmal aufzutauchen. Das ist schon wie so eine Art Ritter-Schlag, finde ich. So kannte ich ihn halt schon aus anderen Arbeiten.

Deshalb vielleicht auch der Erfahrungs-Unterschied, wie man eine Figur und seinen Darsteller wahrnimmt oder mit ihm bereits schon Berührungspunkte, Vorerfahrungen hatte. Und ich kannte ihn selbstverständlich halt eben als Schauspieler eben schon vorher und auch als Voice Actor übrigens auch. Aber es ist schade, dass er Dir nicht so gefallen hat in der Rolle, aber ich würde das auch ein wenig dem Drehbuch ankreiden.

JP> Ja, weil, auch ich versteh' bei dem Film vieles nicht. Roland Joffé ist mit The Killing Fields – Schreiendes Land 1984 im Kino durch die Decke gegangen. Und das ist eine Anklage sozusagen gegen diese dieses unsägliche Schlachten. Kambodscha, Rote Khmer, Pol Pot, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dieser Spielfilm ist eine einzige Anklage gegen den Krieg und einen Krieg eben so durchzuführen.

Joffé hat bei Die Schattenmacher auch am Drehbuch mitgeschrieben, zusammen mit Bruce Robinson, der mit ihm auch das Drehbuch zu The Killing Fields – Schreiendes Land verfasst hatte. Und ich finde, sie werden dem Stoff nicht gerecht, also in keinster Weise.

Da sind natürlich ein paar tolle Einfälle bei. Du hast verwiesen auf diesen Strahlenunfall und was es bedeutet, verstrahlt zu werden. Auf der anderen Seite ist da auch eine Liebesgeschichte mit der Krankenschwester und die ergeben zusammen ein hübsches Paar und da kommen durch die Nebenfigur der Krankenschwester auf der Krankenstation plötzlich humanitäre Fragen auf.

Und dann wird in Nebensätzen ja auch das Problem dokumentiert, dass man für eine gewisse Zeit denken musste, dass diese Atomexplosion der Bombe durch Kernspaltung die ganze Atmosphäre als Folge der Kettenreaktion in Brand setzen könnte, also die Erde durch Atmosphärenbrand auslöschen könnte. Und das fällt zumindest in Nebensätzen, aber das hat dann auch eher was von Farbzuckerkrümeln auf'm Softeis, ja. — Du weißt, was ich meine, diese Zuckerkrümel in Farbe auf so einem weißen Softeis, ja, Sprinkles®, genau, das ist das Wort.

Und schon dies, dass Sprinkles® mit Fragen der Atombombenfolgen in Verbindung gebracht werden können, zeigt ja schon, dass die beiden, Robinson und Joffé, als Drehbuchschreiber irgendwie dem Stoff nicht so ganz gewachsen sind.

Als ob Openheimer und Groves die ganze Sache im Duo selber und alleine zu Wege gebracht hätten und als ob da nicht irgendwie Zehntausende von Labor- und Farbrikmitarbeitern in den anderen über den Kontinent verteilten Geheimlabors – welche die Stoffe produzierten, die dann zur Explosion gebracht werden sollten – eben zusammengearbeitet haben. Und auch letztlich der ganze Komplexitätsgrad der Forschung und Erprobung mit vielen Rückschlägen kann einfach auf diese Weise nicht in in der nötigen Breite und Tiefe dargestellt werden. Was bleibt, ist natürlich die immerwährend spannende Frage des Kinos: Werden sie's schaffen oder werden sie scheitern?

Da hier aber ein historischer Stoff verhandelt wird, so wissen wir: Sie werden's noch schaffen. Und dann noch der Daumen hoch von Paul Newmans Figur und das alles zusammen finde ich ziemlich unterkomplex in dem Film. Er ist halt schön gemacht durch Kamera, Musik, Setting und Design. Aber, wie gesagt, die ganzen Gesichter der jungen Männer stammen von Darstellern aus den achtziger Jahren, denen man Uniformen aus den vierziger Jahren angezogen hat. Und das ist als historische Rekonstruktion für mich nicht wirklich stimmig, zumal die ganzen wichtigen Figuren, sozusagen das Figurenensemble, auf Symbolfiguren kondensiert wurde, noch dazu teilweise fiktive, wie eben diesen Michael Merriman als Figur.

Ich hätt's schon gerne noch ein bisschen historisch genauer und würde gerne etwas über Fermi und Rabi, über Bethe und Fuchs, über Szilárd und Teller mehr hören und sehen. Schon, dass Teller hier gar nicht auftaucht und der ganze Nebenast des dramatischen Geschehens, dass Oppenheimer vielleicht mit seinen Skrupeln umgehen musste, aber natürlich auch mit dem großen Gegner Teller irgendwie umgehen musste, ist hier komplett außen vor. Ich will sagen, dass der Film historisch seiner Sache nicht gerecht wird. Trotzdem ist er schön anzuschauen, keine Frage, ein amerikanischer Spielfilm.

KM> Ich finde, das Los Alamos haben sie gut getroffen in meinen Augen. Ich bin jetzt nicht übervertraut, aber es sah eben schon relativ glaubwürdig aus, wie sie das dargestellt haben und letztendlich auch dieser Test am Ende, zu dem der Film sich aufbaut. Also, ja, ich find's gut, dass wir beide da mal eine unterschiedliche Meinung tatsächlich haben, aber trotzdem fand ich den Film sehenswert.

Ich bin jetzt nicht allzu vertraut mit dem Werk von Joffé. Also, ich glaube, Mission von 1986 hatte ich mal gesehen. Ich hatte auch The Killing Fields – Schreiendes Land gesehen, aber das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Und ich glaube, The Scarlet Letter – Der scharlachrote Buchstabe von 1995 mit Demi Moore hatte ich auch mal gesehen.

Laura Dern würde ich noch mal positiv hervorheben. Stammschauspielerin von David Lynch, die hier als Krankenschwester das Love Interest darstellt von John Cusack, der den Michael Merriman spielt. Hat mir doch schon gefallen. Die hat irgendwie so eine Frische reingebracht. Weil, wenn man ehrlich ist, wenn Du dich mit Oppenheimer beschäftigt, ist das doch schon ein sehr männerdominiertes Ding. Ich find' es gut, dass sie die Figur dann noch eingebaut haben.

Ich finde, der Film ist jetzt auch nicht perfekt, aber ich fand halt interessant, dass er den Mut hatte, zumindest künstlerische Freiheiten sich zu nehmen und sich auch thematisch zu verengen. Und dass das dann nicht hundertprozentig funktioniert hat. Gut, es war ja auch ein kolossaler Kinoflop tatsächlich. Der Film hat auch kritikermäßig, glaub ich, viel hate abgekriegt, was er meinen Augen nicht verdient – und ja: den kann man sich schon mal anschauen.

JP> Ja, wenn man sozusagen sich in zwei Stunden mal das Wesentliche als Essenz vor Augen führen will, was da eigentlich stattgefunden hat, dann kann man den Film als Einführung schon nehmen. Ich habe ihn ja auch als Intro in's Thema als erstes Sichtungswerk geschaut. Jetzt erst im Vergleich zu den anderen drei Produktionen ist mir dann doch aufgefallen, wie wie wenig er mich dann letztlich doch berührt hat und oder sich verankert hat auch im visuell-emotionalen Gedächtnis trotz der schönen Bilder von Zsigmond. Aber sei's drum. Ich denke, es gibt Besseres zum Thema.

Kino-Filmtrailer für "Fat Man and Little Boy" (1989), USA-Version, engl. OF; Paramount Pictures, Quelle: youtube.com

[Fortsetzung folgt]

Anmerkungen:

Teil 1 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, eine Einleitung zu den vier Filmwerk-Besprechungen, hier.

Teil 2 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, "Die Schattenmacher" (Fat Man and Little Boy, USA 1989), hier

Teil 3 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, "Oppenheimer" (BBC-Miniserie, UK/USA 1980, 7 Episoden), hier

Teil 4 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, "In der Sache Robert I. Oppenheimer" (Fernsehspiel, HR, BRD 1964, Regie: Gerhard Klingenberg), hier

Teil 5 der Transkription von akiwiwa-Episode 41, "Oppenheimer" (USA, UK, 2023), Regie: Christopher Nolan, hier