Night Watch an der Potsdamer Konferenz

Wie beobachtet man die Nacht?

Wo beobachtet man die Nacht?

Joachim Polzer am Schreibtisch.

Kürzlich fielen mir zwei Pappkartons in meinem Medienträgerarchiv in die Hände. Sie enthielten je zehn CompactCassetten mit tönenden Rundfunkaufzeichnungen aus den Jahren 1981 bis 1985, Sendungen der damaligen Radioprogramme SFB 2 und SFB 3 des Sender Freies Berlin, ein paar RIAS-Sendungen und vom British Forces Broadcasting Service BFBS. Alle diese Radiostationen waren damals in West-Berlin auf UKW zu empfangen. Bei meinen bisherigen Digitalisierungs-Bemühungen fehlten mir diese Aufnahmen, an die ich mich als noch Fehlendes schwach erinnerte. Jetzt drängt die Zeit. Sechs meiner acht Abspielgeräte für CompactCassetten funktionieren nicht mehr, der regelmäßigen Erfahrung von audiovisuellen Medienarchivaren folgend, dass zuerst die Abspielgeräte ihren Geist aufgeben, während die Medienträger weiterhin abspielbar bleiben. Eine Reparatur wäre teuer und aufwändig. Wie gut, dass mein SONY WALKMAN vom Typ WM-D6C mit LINE-Ausgang sich noch funktionsfähig hält. Der WM-D6C war das Reisegerät für Radio-Journalisten. Peter Welchering hat vor kurzem bei TWITTER-X sein Gerät dieses Typs als Bild gepostet, mit der Bemerkung, dass er damit sein Interview mit Gorbatschow aufgezeichnet hatte. Bis Genscher oder Gorbatschow reichte meine Reichweite damals nicht; ich war froh, dass ich ein längeres Gespräch mit Michael Rutschky damit als Tonaufzeichnung aufnehmen konnte oder die Hörsaal-Wanderungen von Klaus Heinrich. Erst viel, viel später, nach seinem Tod am 17.03.2018, wurde mir durch Veröffentlichungen aus seinem Umfeld klar, warum Rutschky sich so gerne mit jungen Nobody-Männern unterhielt, die auf ihn neugierig waren. "Erfahrungshunger" hieß einer seiner Essaybände; die Kombination aus Text und eigener Fotografie übte einen großen Reiz auf mich aus, wenn ich seine "Negative Dialektik des Alltags" auch sehr befremdlich fand.

In diesen Tonkassetten-Kartons befanden sich eine Hand voll Sendungen der BFBS-Reihe "Alan Freeman’s Classics", die Freeman nach seinem vorübergehenden Abschied aus der BBC bei Radio One für den Soldatensender der britischen Streitkräfte für Übersee produzierte. Was daran auch heute noch sensationell ist, war seine durch ihn moderierte Präsentationsweise klassischer Musik: Anekdoten aus der Produktions- und Rezeptions-Ästhetik der damaligen Musik als dringliche Nachrichtenschlagzeilen von heute vermeldet, im Tonfall heutiger, reißerischer News und auch so formuliert. Unter den Klängen der Glockenschläge von Big Ben: "This is Alan Freman reporting for BFBS from London!" – Dazu hochdramatische Musikstücke, viele Opernarien und Ouvertüren, in den besten und aller emotionalsten Aufnahmen, die das dann auch umsetzten, was die dramatische Ansage versprach. So etwas hat sich in Deutschland keiner getraut. Freeman starb am 27.11.2006.

Die Übernahme von "John Peel’s Music" durch BFBS war ein weiterer wöchentlicher Aufmerker oder "Night Shift", eine mit persönlichem Musik-Geschmack von Alan Bangs und anderen gestaltete und mit ihrem individuellem Präsentationsstil moderierte Sendestrecke nach Mitternacht bis in den frühen Morgen. Bei ARD-Radio gab’s dagegen Nachtversorgung. Bei aller Piefigkeit des Alltagslebens in Berlin (West) hat der aus verschiedenen Richtungen kommende Rundfunk dieser Zeit Horizonte erweitert, als "das Netz" nur den Sendeanstalten vorbehalten war. Radio war aufregend und anregend: RIAS klang anders als SFB, BFBS anders als AFN, Berliner Rundfunk anders als DT64 oder als Radio DDR 1 und 2. Radiostimmen waren ein schneller Anker zum Vertrautwerden mit der neuen Umgebung, wenn man in einer großen, anonymen, ruppigen Großstadt ankam, in der Fremde also, und noch kaum jemanden näher kannte.

Gern gehört habe ich damals, und das war in meinen Fundkartons mit dabei, auf SFB 2 "Die kleine Traumstunde - Pop, Jazz und Lieder vor Mitternacht" von und mit Hans Rainer Lange, abends, ein Mal die Woche, zwischen 23.00 und Mitternacht. Bei der anderen Spätabend-Sendereihe von SFB 2 "Songs und Sounds" gab es am 10. Juli 1984 unter dem Titel "Around Midnight" die Vorstellung der LP-Neuveröffentlichung „That's the Way - A Tribute to Thelonius Monk"; für den Moderator Peter Sommer damals bereits die beste Veröffentlichung jenes Jahres. Wieder Glockenschläge, zwölf Stück, am Beginn der Sendung. Around Midnight.

Auf der Klassikwelle SFB 3 gab es Samstagmittag um 12.00 h, ohne Nachrichten, gleich nach dem Sendezeichen, Sendezeichen statt Jingle, für eine Stunde "Musique legére", zumeist von Wolfgang Hagen moderiert, mit Gert Schmitz als sein backup, der die Sendung dann bis zum Ende der Sendefolge auch übernahm, als Wolfgang Hagen Anfang 1985 zu Radio Bremen wechselte, um dort zunächst Leiter von Kultur aktuell zu werden und dann Radio Bremen Vier aufzubauen. Die Zeit des Formatradios und der Spartensender war gekommen. Hagen machte in Bremen dann das, was Silvio Dahl bei RIAS 2 tat: Umbauen und Aufbauen. "Musique legére" war noch die alte Zeit, als man, wie bei der "Kleinen Traumstunde" und bei "Songs und Sounds", einfach gute Musik quer durch die Genres entdecken konnte.

Die "Klassik zum Frühstück" auf SFB 3 bescherte mir als jungem Menschen durch die Vielzahl der Präsentatoren-Persönlichkeiten einen Grundstock an Hörkenntnis und Interpretationserfahrung alter, klassischer Musik. Von mir gerne gehört waren dort Norbert Ely, Peter Rummenhöller, Karl-Dietrich Gräwe, Klaus Geitel, Christoph Rueger, Manfred Trojahn, Jolyon Brettingham Smith, Jürgen Liebing und Rudolph Ganz.

Es gibt dann Musikstücke, da wird man sofort entfernt, enthoben aus seinem Alltag, durch den Klang, durch die Dichte der musikalischen Darbietung und die akustische Gestaltungsweise, weil die Musik so fokussiert, Fokussierung einfordert. Das ist mir bei "Musique legére" in der Ausgabe vom 08. September 1984 passiert, als Wolfgang Hagen den Titel "Nightwatch" der britischen Jazz-Saxophonistin Barbara Thompson vorstellte. Anlass war ihre aktuelle Album-Veröffentlichung "Pure Phantasy", auf der das Stück zu finden war. Sucht man heute nach diesem Album von Barbara Thompson's Paraphernalia, findet man kaum mehr etwas, noch nicht einmal Gebrauchtes und Einträge bei discogs.com; nur die Wikipedia listet das Werk noch als Teil von Thompsons Discographie. Durch die Rechteverwaltung beim deutschen Jazz-Label intuition kam es seit der Übernahme durch die Schott-Musikverlags-Gruppe zu Umgestaltungen und Neukonfigurationen der Backlist. "Nightwatch" findet sich nach der Jahrtausendwende auf einem CD-Album von 2002 mit gleichem Namen, wiederveröffentlicht 2009, Erstveröffentlichung 1996 als Remaster des Albums "Pure Phantasy" von 1984, und dann erneut auf der Kompilations-CD "In the Eye of the Storm" von Barbara Thompson and Friends aus 2003 als Konzert-Live-Mitschnitt. Als ich "Nightwatch" beim Mithören des linearen Digitalisierungs-Vorgangs meiner analogen CompactCassette als privater Mitschnitt der Radiosendung nun nach 40 Jahren wieder höre, geht es mir genau so wie am 08. September 1984: ein unglaublich dichtes, intensives und flirrendes Musikstück.

In der Sendung referierte Wolfgang Hagen die produktionstechnischen und produktionsästhetischen Hintergründe: Club-Tourné des zu veröffentlichen Materials mit 30 Auftritten: Das Material sitzt. Die einzelnen Musiker hören im Musikstudio zunächst nur die anderen und nicht sich selbst und dann eine einzige gemeinsame Studiosession, alle spielen zusammen, nur ein Take – und die Aufnahme sitzt (fast immer beim ersten Mal). Jon Hiseman, Ehemann von Barbara Thompson und Drummer, produzierte digital unter Umgehung von Mehrspur direkt Zwei-Spur-Stereo auf Sony PCM 701 ES/SLF1 mit AKG-Mikrophonen, damals im Januar 1983 bei der Aufnahme-Session technisch state-of-the-art. Die Massen-Replikation von CD-Audios startete in Langenhagen im August 1982. 1983 waren rund 700 Audio-CD-Titel verfügbar und rund 70.000 CD-Audioplayer im deutschen Markt, zu Preisen zwischen 650 und 1.400 DM. Der Absatz von Audio-CDs lag 1984 bei ca. 3 Mio. Stück gegenüber rund 71 Mio. verkauften Vinyl-LPs.

Hagen nennt Jon Hiseman in der Sendung einen "Produktionsfuchs". Auf ähnliche Weise haben, wie man dem Musik-Dokumentarfilm von Thom Zimny entnehmen kann, Bruce Springsteen und die E-Street-Band beispielsweise "Letter to You" im Winter 2019/2020 innerhalb von fünf Tagen eingespielt. Bruce Springsteen hatte ich im April 1981 bei seinem The River Konzert mit der E-Street-Band im Berliner ICC Saal 1 erlebt; mein erstes Konzerterlebnis in der Stadt und der Beginn eines langen Wegs zur reflektierten Nachdenklichkeit (für Bruce und für mich).

"Nightwatch" betont den horizontalen Blick, die Blickveränderung durch Schauen und die Dimension der vertikalen Präsenz durch die Sax-Intonation, die Höhe des Himmels. Gleichzeitig wird der Hörer durch die Wärme der Musik förmlich gehalten. Der Kontext durch "In the Eye of the Storm" passt perfekt dazu: Herrscht Sturm, tut man gut daran, die Nacht zu bewachen, Nachtwächter zu sein; man kann dies deshalb tun, weil man sich im Auge des Sturms befindet, also in relativer Ruhe zu allseits unruhigen Zeiten, und das Schauen, der Blick, die Beobachtung und das Schlussfolgern daraus in diesem Modus überhaupt erst möglich werden. Das kann man Kontemplation nennen. Bei Thompsons Album "Songs from the Center of the Earth" aus dem Jahr 1991 richtet sich der Blick dann nach Innen, zur Meditation, in sich, aus sich, aus der Erde heraus. Bei ersterem geht es extrovertiert jedoch um’s kontemplative Schauen von Innen nach Draußen.

Kurz vor der Glienicker Brücke liegt die so genannte Berliner Vorstadt in Potsdam. Mit den Anwohnerstraßen Tizian- und Rembrandtstraße wird die Gegend auch "Malerviertel" genannt. Ich erreiche über die Ecke Böcklin- und Menzelstraße die Schwanenallee. Sie erstreckt sich vom Zugangsgatter der hölzernen Schwanenbrücke, die den Hasengraben als Zufluss zum Heiligen See überbrückt, der Ostzugang zum Neuen Garten, bis hinauf zur Glienicker Brücke. Die Schwanenallee ist durch den direkten Zugangsweg zum Neuen Garten von Berlin her tagsüber mit Rollgut und Fußgängern sehr belebt, insbesondere im Sommerhalbjahr. Abends wird es dort sehr ruhig, kaum Passanten. Die letzte Stunde des Tages verbringe ich meist dort, meine beiden Hunde gehen voran; sie kennen den Rundgang.

Wir laufen von der Schwanenbrücke in Richtung Glienicker Brücke und kommen an illustren Villen vorbei, die rechtsseitig liegen. Neben der verkehrsberuhigten Autostraße liegt für Fussgänger ein Pfad mit Grünstreifen und der Blick linksseitig auf den Jungfernsee. Die norwegische königliche Matrosenstation Kongnaes aus dem Kaiserreich ist mit Holz-Blockhäusern zum Wohnen und mit Restaurantbetrieb inzwischen nach fast einer Dekade Rekonstruktion wieder belebt. Wir passieren die Villa Gray, derzeit in ihrer Restaurierungsphase; dort hatte lange Jahre ein schwarz- afrikanischer Botschafter seine Residenz. Die Art seiner Weihnachtsbeleuchtung machte auf diese Besonderheit aufmerksam. Nach der Villa Diekmann erreichen wir schließlich die Höhe der Villa Schöningen, im Eigentum des Medienkonzern-Vorstandes Döpfner, und anderen, gewidmet der Stadt als Galerie und Museum, tagsüber mit Cafébetrieb, direkt an der Glienicker Brücke. Wir kehren dort wieder um und laufen dann zurück,

Nach Einbruch der Dunkelheit ist das Malerviertel in fahles, nur sehr schwaches Licht der Straßenbeleuchtung getaucht; die Lichtstimmung dort ist sehr gedämpft, auch in der Schwanenallee. Seeseitig und vom Berliner Forst mit Schäferberg, Finkenberg, Kanonenberg her herrscht Dunkelheit. Der weite Blick des Seepanoramas lässt die wenigen Lichter von der Siedling Sacrow auf der gegenüberliegenden Seite des Jungfernsees erkennen: Heilandskirche und Schlosspark Sacrow. Manchmal brennt drüben am Kasino von Schloss Glienicke, auf Berliner Seite, eine Glühbirne. Erahnen lässt sich auch der Kastellan der Pfaueninsel. Rot blinkt der Sendemast des ehemaligen Fernmeldeturms auf dem Schäferberg, der jetzt für digitalen Rundfunk als Sendeturm und als Gelände für Mobilfunk-Antennen dient. Der Bootsverkehr auf dem Jungfernsee ruht um diese Zeit meistens. Die letzten Ausflugsboote kehren zu später Stunde in der Saison zu ihren Liegeplätzen im Potsdamer Hafen oder nach Berlin zurück; im Hochsommer manchmal auch Speed-Rennboote, Hausboot-Flöße mit lauter Musik oder im Herbst Schubverbände bei Dunkelheit mit 2 x 10.000 Watt Flut-Lichtern, die ihnen den Drift durch den Jungfernsee sichern. Im Herbstnebel sieht das, wenn sie vom Wannsee her kommen, recht imposant aus. Bei Wärme ankern oft Segelboote vor der Schwanenallee-Bucht; bei Kongnaes gibt es einen Schiffs- und einen Bootsanleger. Dort werden dann in der Stunde vor Mitternacht die versenkten Rasensprenger angeworfen. Die letzten Gäste des Restaurants sind bereits gegangen.

Die spätabendliche Ruhe, der schweifende Blick und die verhältnismäßig geringe Lichtverseuchung lässt an klaren Nächten die Höhe des Himmels einen entgegentreten. Nicht nur das Firmament, Sternbilder und die Mondphasen sind erkennbar, auch die vielen neuen künstlichen, erdnahen, beweglichen Satelliten lassen sich als prägnante, leuchtstarke Lichtpunkte und darin als Kontrast zu ersterem beobachten. Hoch oben auf der Ost-West-Achse Flugzeug-Positionslichter auf Reiseflughöhe. Von Norden her die Einflugschneise über Potsdam zum Berliner Verkehrsflughafen in Schönefeld; die Spätflüge müssen vor Mitternacht in Schönefeld gelandet sein.

Spätabends ist das Metallgatter an der Schwanenbrücke vom Schließdienst bereits verschlossen worden; allerdings bleibt der Zugang über die Meierei von Westen, früher vom Hotelbetrieb im Cecilienhof her bedingt, offen. Das führt dann dazu, dass einige Unentwegte auch mal mit ihrem Fahrrad auf den Schultern an der Schwanenbrücke beim Versuch, dieses Metallgatter übersteigen zu wollen, abstürzen und mit Verletzungen im Hasengraben landen, was zu größeren Rettungseinsätzen bei Dunkelheit führt.

Bis 2020 war der Neue Garten auch nachts durch den Hotelbetrieb im Cecilienhof belebt; das Museum der Potsdamer Konferenz vom Juli 1945 mit dem Konferenzsaal für Stalin, Truman, Churchill und Attlee war tagsüber durch Führungen zugänglich mit Cafébetrieb. Der Cecilienhof war neben Schloss Sanssouci inklusive Gartenanlagen, Ruinenberg, Windmühle und Neuem Palais stets die Nummer Zwei der Besuchermagnete für Potsdam, wenn man vom Telegraphenberg mit seinen Forschungseinrichtungen und dem Einsteinturm dort sowie der historischen Innenstadt einmal absieht. Seit 2020 herrscht im Cecilienhof jedoch der "Masterplan": Die Immobilie wird zukunftstauglich gemacht, um eine kommerzielle Nutzung durch Hotelbetrieb auf der Höhe der Zeit auch weiterhin und zwar ab voraussichtlich 2026 zu gewährleisten, nachdem die Restitutionsansprüche des Hauses Hohenzollern zur Privatnutzung abgewendet werden konnten.

Das hat jedoch den nicht ganz unbedeutenden Nebeneffekt, dass der Museumsbetrieb der Potsdamer Konferenz bis dahin ruht. Virtuelle Repräsentanz durch Simulation ist als Ersatz im Internet jedoch geschaffen worden. Dennoch wird durch diesen Eingriff einer Totalabsperrung die Kontinuität der Geschichte unterbrochen.

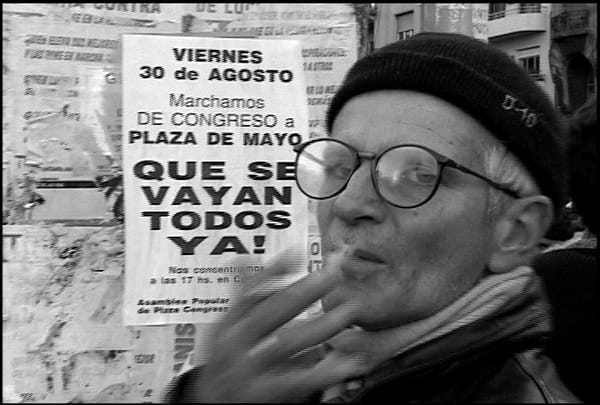

Auf der Potsdamer Konferenz vom Juli 1945 wurde die Nachkriegsordnung in und nicht nur für Deutschland bestätigt, besiegelt, festgezurrt und zementiert: Neue Grenzen wurden definitiv aktiviert, Einflußsphären gesichert, Staatsgebiete verschoben und Millionen Menschen aus ihren tradierten Gebieten vertrieben und die Vertreibung mittels Beschluss legitimiert. Diese Zementierung war so massiv, dass ab 1961 der Zement vertikal direkt hinter dem Cecilienhof stand und die Schwanenallee bis 1989 für Besucher des Cecilienhofs nicht mehr zugänglich war.

Wenn nun im 80. Jahr nach der Potsdamer Konferenz ihre Relikte nicht mehr in realita zugänglich sind und ihrer Ortsbedeutung beraubt werden, dann zeigt dies, dass diese Nachkriegsordnung in Vergessenheit fallen darf, sich nichts mehr außer Internet-Websites darauf bezieht, weil es anscheinend Wichtigeres für die Gegenwart derzeit gibt. Übrigens nicht nur am Ort der Potsdamer Konferenz. Noch die 20 Jahre langen Querelen nach der Übernahme der DDR durch die BRD und ihrer Staats-, Wirtschafts- und Gesellschafts-Ordnung waren eine direkte Folge dieser Verfestigung von 1945 und wurden von fast allen Betroffenen als Zeitzeugen auch so verstanden.

Nach 2010 nahm die Wahrnehmung dieser geschichtlichen Kontextualisierung langsam ab, mit Schubwirkung ab 2015 und seit der Ingangsetzung des "Potsdamer Masterplans", ab 2020, gibt es kein Halten mehr, wenn es um das Vergessen der geschichtlichen Dimension der eigenen Gegenwart und der Handlungen ihrer Handlungsträger geht. Ich kann das für mich so feststellen, weil ich meinen ganz eigenen, biographischen Zugang zum Konferenzraum der Potsdamer Konferenz von 1945 im Cecilienhof habe.

Den erkundete ich vor Ort, erstmals in diesem Raum stehend, im Mai 1982 anlässlich einer geführten Führung durch das Museum der Potsdamer Konferenz im Cecilienhof. Ich war gerade dabei, 20 Jahre alt zu werden, arbeitete im ersten Halbjahr 1982 in meinem ersten Ausbildungsberuf Werbekaufmann bei der auf Werbeeinkauf und Mediaabwicklung spezialisierten Agentur unimedia mit Sitz in der Lassenstraße 15 im Berliner Stadtteil Grunewald.

Lassenstraße 15 in Berlin-Grundwald im Jahre 2025. Heue sitzt dort ein Immobilien-Unternehmen. Fotos: Joachim Polzer

Profitiert habe ich dabei von einem Betriebsausflug, der die Mitarbeiter der miteinander verflochtenen Firmengruppe uniconsult, uniconcept und unimedia als betriebliche und identitätsstiftende Maßnahme über die Stadtgrenze, die Staatsgrenze, die Zonengrenze, die Berliner Mauer hinweg, als grenz- und staatenüberschreitende Reise nach Potsdam bringen sollte, um die dortige Stadt-Kultur- Geschichts-Landschaft im Rahmen eines Tagesausflug erfahrbar zu machen. Grunewald und Potsdam trennt eine Entfernung von ungefähr 30 Kilometern. So eine Gruppentouristik war 1982 möglich, wenn auch aufwändig. Das richtige Reisedokument (Westdeutscher Reisepass oder Berliner Personalausweis ?) war zu wählen, mehrere Wochen zuvor ein Visum bei den DDR-Büros für Besuchsangelegenheiten in West-Berlin zu beantragen, der Zwangsumtausch zu bezahlen. Und dann ging es tatsächlich eines Morgens in den Reisebus, über den Grenzübergang Dreilinden mit penibler Grenzkontrolle und Zustieg der DDR-Stadtbilderklärerin für geführte Besichtigung und Deutung des Anzuschauenden, direkt nach Potsdam und nicht, wie sonst, wenn man es als West-Berliner bis nach Dreilinden geschafft hatte, zur Transitstrecke nach Westdeutschland. In Potsdam zunächst die von der DDR-Stadtbilderklärerin gedeutete Stadtrundfahrt und Besichtigung von Schloss Sanssouci mit Parkanlage, geführt mit Führung, Mittagessen und dann am Nachmittag zum Cecilienhof in den Neuen Garten. Auch ich habe Potsdam also zunächst als Tourist erfahren, als Tourist aus dem Ausland, mit gedeuteten Blicken der Gegenwart.

Drei Dinge fand ich dort sehr beeindruckend: Die beiden sowjetischen Panzer auf Sockeln im Neuen Garten vor dem Marmorpalais, das als Militärmuseum diente, um keinen Zweifel an der neuen Bedeutungsgebung erst überhaupt aufkommen zu lassen; den Atem der Geschichte, den man im Konferenzraum in Cecilienhof authentisch spürte, weil drittens, wenn man aus den Fenstern des Konferenzraums blickte, direkt auf der Berliner Mauer von Potsdam schaute, die einem den Blick auf den Jungfernsee versperrte. Die Ufer-Nordostflanke des Heiligen Sees war schon nicht mehr zugänglich. Schlimmer noch: Man hatte in der Wahrnehmung keine Ahnung und Orientierung davon, dass hinter der Mauer sich noch der Jungfernsee verbarg. Wo kämen wir da auch hin? Da würden die Leute sonst doch glatt Baden gehen wollen. Und das war bei Todesstrafe durch Erschießen verboten, also besser nichts sehen.

Wollte man wirklich verstehen, wie Geschichte und Gegenwart aufeinander bezogen waren, dann war das der Ort und die Zeit dafür. An ein Betreten der Schwanenallee, vom Cecilienhof her, war damals nicht zu denken. Heute ist die Schwanenallee Teil des Berliner Mauerweg Denkmals, der auch durch den Neuen Garten führt; Gedenktafeln mit Bildern veranschaulichen, wie die Allee damals aussah, wo genau die Grenzlinie mit Mauer war und wie sich der Alltag für die damaligen Anwohner gestaltete. Für die DDR-Führung war der Ort der Potsdamer Konferenz ein anschaulicher Grund für ihre Existenzberechtigung, für alle anderen ein sehr lebendiges Geschichtszeugnis mit Gegenwartsrelevanz. Seit 1945 waren in 1982 37 Jahre vergangen, von 2025 aus liegt 1982 43 Jahre zurück. So teilt sich die Lebenszeit von 80 Jahren in zwei komfortablere Zeitpakete auf.

Die Residenz-Quartiere von Truman und Stalin anläßlich der Konferenz, gelegen in der Babelsberger Karl-Marx-Straße, sah ich erst 1990 bei meinen ersten Erkundungsgängen zu dort ansässigen Villen, die die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf am Griebnitzsee verstreut für ihren Lehrbetrieb damals nutzte.

Was meinen Betriebsausflug von Grunewald nach Potsdam anno 1982 betrifft, war dies bislang aber nur der halbe Kontext; es gibt noch Backstories. Das Leben, Arbeiten und Wirtschaften auf West-Berliner Seite war ebenfalls ein Abdruck jener Realitäten, die die Potsdamer Konferenz besiegelt und als Wirklichkeit hat prägen lassen. Das betraf insbesondere auch die Werbewirtschaft als Dienstleistungsbranche in der Frontstadt.

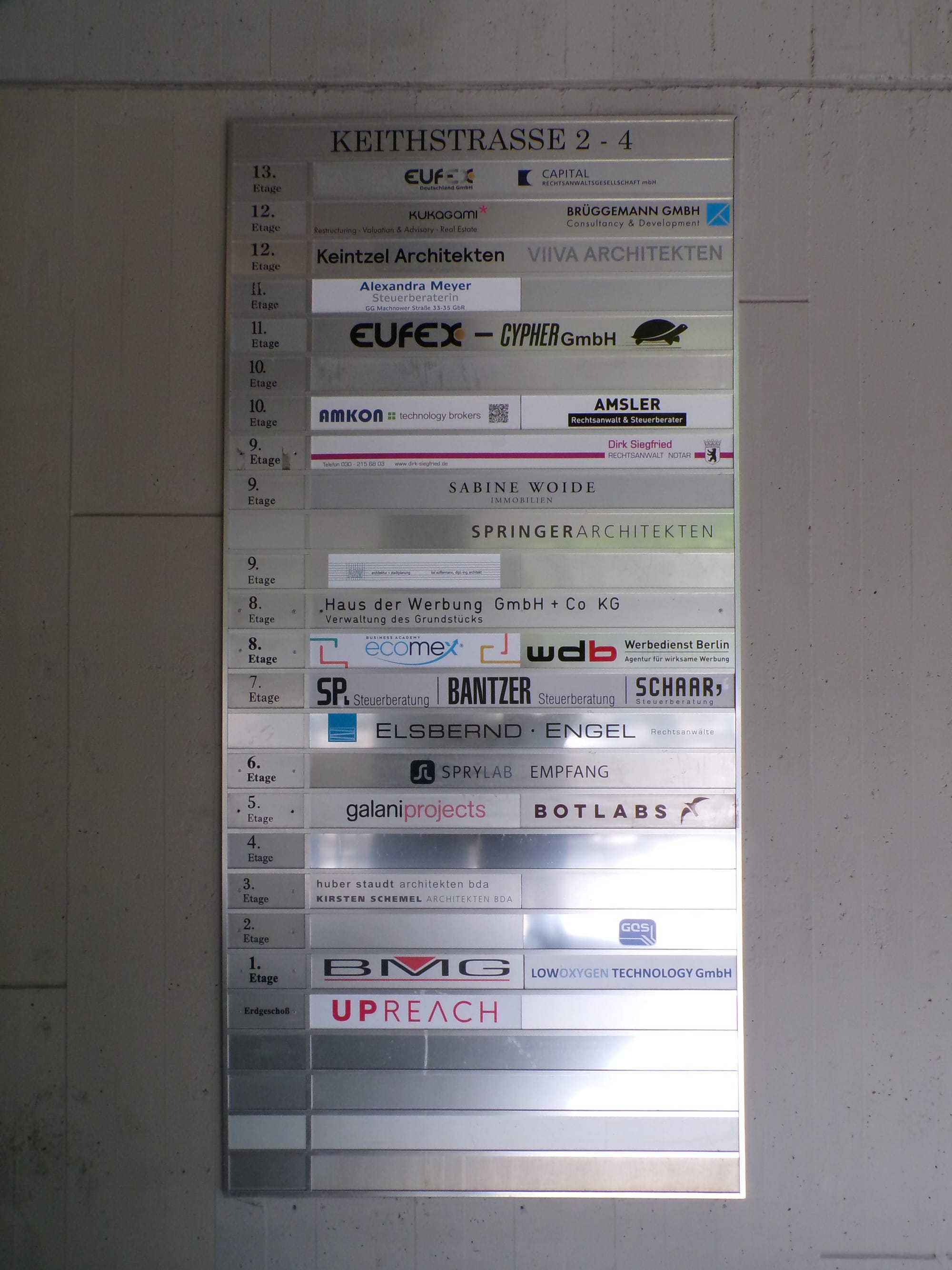

Als ich meinen Berufsberater beim damaligen Stuttgarter Arbeitsamt im Jahr 1980 nach Berufschancen in der Werbung in West-Berlin fragte und damit meine Skepsis ausdrücken wollte, dass man in den Branchenblättern, die bei meinem Ausbildungsbetrieb als Verteiler zirkulierten – Branchenblättern wie w&v werben und verkaufen, Der Kontakter oder New Business –, kaum etwas vom Berliner Markt der Werbeagenturen Notiz nahm, da erzählte er mir von der großen Dorland und dem bedeutenden Dorland-Haus, dem Haus der Werbung, in der Keithstr. 2/4, Ecke An der Urania 20/22, gleich neben dem Wittenbergplatz.

Das war ein Argument, auch wenn ich mit Dorland später nie etwas zu tun haben sollte. Bemerkenswert, dass diese Ur-Berliner-Werbeagentur US-amerikanische Wurzeln hatte, als deutsche Niederlassung 1928 in Berlin gegründet wurde und bis 2020 wirtschaftlich aktiv war. Erst nach der Wende von 1989 wurde sie Teil der Grey-Gruppe, als sich US-amerikanische Großagenturen das internationale Geschäft durch Zukäufe von lokalen, europäischen Werbeagenturen und damit ihr Bilanz-Wachstum sicherten. Nach dem Fall der Mauer wurde Berlin wichtig und strategisch. Und natürlich auch für deren Standing gegenüber Kunden, welche eine globale Präsenz neben der Unternehmensgröße ihrer Geschäftspartner nunmehr einforderten.

Das Dorland-Haus war und ist architektonisch in der Tat bemerkenswert, ein Solitär in der urbanen Aufbau-Landschaft West-Berlins. Dreieckig in der Grundfläche, ohne spitzen Winkel, erbaut von 1961 bis 1966 unter dem Architekten Rolf Gutbrod (1910 - 1999), einem Studenten und Schüler in den 1930er-Jahren von Paul Bonatz (1877 - 1956). Bonatz und Gutbrod haben die Architektur Stuttgarts maßgeblich mitgestaltet. Bonatz durch den neuen Hauptbahnhof, erbaut 1914 - 1927, der jetzt zum alten Hauptbahnhof werden wird und Gutbrod durch eine Reihe von Gebäuden, die das moderne Erscheinungsbild des Wiederaufbaus Stuttgarts nach dem Zweiten Weltkrieg mit Glanz erfüllt haben.

Das Dorland Haus-der-Werbung in der Keithstraße 2 - 4 in Berlin, im August 2025. Fotos: Joachim Polzer, Digitalaufnahmen.

Zu den von Gutbrod, zum Teil mit Partnern, gestalteten Gebäuden zählen, neben dem Berliner Dorland-Haus, wenn man der deutschen Wikipedia glauben darf:

1950: Die Milchbar am Flamingosee für die Deutsche Gartenschau 1950,

Höhenpark Killesberg, Stuttgart

(mit Denes Holder)

1950 - 1967: Die Industrie- und Handelskammer Stuttgart

1953 - 1957: Das Fernsehstudio Villa Berg, Stuttgart

(mit Herta-Maria Witzemann und Hellmut Weber)

1956: Die Liederhalle Stuttgart, Konzerthaus

(mit Adolf Abel)

1960 - 1962: Das IBM-Verwaltungsgebäude in Berlin am Ernst-Reuter-Platz

1962 - 1964: Das Hochhaus an der Friedrichstraße in Stuttgart

(ehemaliges VW-Hahn-Hochhaus)

1963 - 1968: Die Württembergische Bank in Stuttgart, am Kleinen Schlossplatz

1967: Der Deutsche Pavillon der Weltausstellung in Montreal

(mit Frei Otto, u. a.)

1968: Die Freie Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart

1969 - 1970: Das Haus am Opernplatz in Berlin-Charlottenburg

(mit Horst Schwaderer und Sigbert Vogt)

1966 - 1976: Das Funkhaus des Süddeutschen Rundfunks (SDR) in Stuttgart

(„Stuttgarter Funkhaus“)

1985: Das Kunstgewerbemuseum Berlin,

später in Teilen verändert und von 2012 bis 2014 umgestaltet

Besucht man die Offiziershauptstadt Preußens, landet man schnell bei den Hohenzollern; ist man in Berlin unterwegs, kommen einem schnell die Schwaben oder die schwäbische Ästhetik entgegen.

Die Weltausstellung in Montreal von 1967 war filmhistorisch relevant, weil sie das IMAX-Filmverfahren erstmals in der Praxis demonstrierte und architektonisch, weil die Freitrage-Konstruktion des Daches des Deutschen Pavillons durch Frei Otto die Münchener Olympia-Architektur von 1972 direkt vorbereitete und demonstrierte.

Das Dorland-Haus als Haus der Werbung war für die damaligen Westberliner Verhältnisse kühn, aber für die Praxis konzeptionell zu groß gedacht. Der Bauhaus-Gedanke, die Gewerke der Werbung – Typographie/Satz, Lithographie, Photographie – in einem Gebäude zu bündeln, konnte durch die konkurrierenden Marktverhältnisse nicht realisiert werden. Wer wollte schon beim Schlendern durch das Gebäude riskieren, laufende Projekte der Konkurrenz preiszugeben? Die führende Lithographie-Anstalt von West-Berlin, die Firma o.r.t., nahm in den späten 1970er-Jahren ihren Sitz im tiefsten Kreuzberg; die Werbeagentur "Löhlein & Schonert" quartierte sich in den 1980er-Jahren im von 1967 - 1971 erbauten Constanze Pressehaus, der (West-)Berliner Repräsentanz des Hamburger Verlags Gruner & Jahr, unweit von Dorland, in der Kurfürstenstraße, ein. Das Constanze Pressehaus wurde inzwischen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Anfang der 1980er-Jahre nahm ich in West-Berlin rund drei Dutzend Werbedienstleister wahr, viele davon die sprichwörtlichen Reklamebüros oder Annoncen-Expeditionen, die überwiegend vom Kleinanzeigengeschäft lebten: Immobilienmarkt, Wohnungs- Vermietungen, Gebraucht-Automobil-Angebote und Stellenanzeigen waren damals Renditebringer der Zeitungsverlage in ihren Druckausgaben. Agenturen, die sich um die Abwicklung und Abrechnung kümmerten, erhielten von der Verlagen dafür in der Regel 15 Prozent Agenturprovision, von denen sie wirtschaftlich lebten und zum gleichen Anzeigenpreis zugänglicher waren als die dauerbesetzten Telefon-Hotlines der Verlage. Andererseits gab es auch selbständig tätige Werbegraphiker, Graphik-Designer hieß es damals neu, welche die graphischen Gestaltungsbedürfnisse ihrer Kunden bedienten und sich deren Kunden dann selbst um die Werbeabwicklung, Produktion und Anzeigenschaltung kümmerten. Oder der Account wurde eben zwischen Graphik-Atelier und Schaltagentur geteilt.

Wer als Werbeagentur darüber hinaus wollte, hatte sich um Etatkunden zu kümmern. Die Kundschaft der international tätigen Großkonzerne stand für West-Berlin durch die räumliche Distanz und den Transitstrecken-Aufwand nicht zur Verfügung. Zwar produzierten SIEMENS und die AEG auch (noch) in Berlin; deren Hauptsitz lag jedoch in Westdeutschland, wozu für West-Berliner auch München (und Stuttgart) zählten. Und ein Berliner Unternehmen wie SCHERING suchte dann auch eher den Anschluss nach Westen. Gut, es gab die BORSIGWERKE. Was als potentielles Kundenklientel weiter verblieb, waren die größeren Einzelhändler, wie die Lebenmittelmarkt-Ketten von BOLLE und MEYER oder die größeren Möbelhäuser, wie auch die Autohändler. Selbst lokale Heizstoffhändler für Heizöl und Heizkohle wurden von einer Agentur werblich zur Ankündigung der Tagespreise durch Anzeigenschaltung in der Lokalpresse betreut.

Wer mehr Stil, als die aktuellen Schweinefleischpreise zu bewerben, im Kundenportfolio wollte, kümmerte sich daher etwa um den Etat von Berliner Volksbank oder den der Sparkasse der Stadt Berlin West.

West-Berlin wurde durch erhebliche Subventionen des westdeutschen Bundesstaates wirtschaftlich am Leben erhalten; fehlende Industrie-Arbeitslätze wurden durch großzügige Beschäftigung im öffentlichen Sektor ausgeglichen; der Kultur- und Tourismusbetrieb erblühte unter diesen Subventionen, als Schaufenster des Westens. Daher waren auch die AMK Ausstellung Messe Kongress Gesellschaft oder die Berliner Festspiele mit Festwochen, Theatertreffen, Jazzfest und den Berliner Filmfestspielen attraktive lokale Klienten für Werbeagenturen. Und dann natürlich die Reihe der Senatsverwaltungen, allen voran Wirtschaft, Wirtschaftsförderung und Forschung, im Dialog mit dem Bürger.

Bei der unimedia arbeitete ich 1982 unter Hans-Hennig Fahlberg und Erika Bruder. Den Gründer der uniconsult-Gruppe, mentor maximus und damaligen Geschäftsführer, Uwe-Jens Zimmermann, habe ich bei diesem Potsdamer Betriebsausflug erstmals kennen gelernt. Er fiel mir gleich auf, als er den Busfahrer der Ausflugstour ins fremde Land mit den Worten begrüßte: "Tach-chen, meine Name ist Zimmermann, und wie heißen Sie?" – Dass die Zukunft der Branche in den Händen der großen Networks US-amerikanischer Werbedienstleister mit Börsennotierung lag, hat er wohl als erster in Berlin erkannt. Er konnte Foote, Cone & Belding, kurz FCB, von seinem Unternehmen überzeugen, das dort dann mit Anteilen eingestiegen ist. Das musste man unter den erschwerten lokalen Bedingungen auch erst einmal können. Als ich 1982 dort arbeitete, waren es schon FCB uniconsult und FCB unimedia geworden: „Mitglied der internationalen FCB Gruppe“ hieß es 1982 noch auf dem Briefkopf.

Es wunderte mich nicht, als ich Ende 1983 im kressreport dann folgenden Kurzbericht las:

"Als "generelle Kommunikationsagentur", die klassische Werbung, Verkaufsförderung, Media und PR einzeln oder im Paket anbieten kann, empfiehlt sich die FCB Berlin Werbeagentur GmbH, unter deren Dach die Berliner FCB-Töchter Uniconsult, Uniconcept und Unimedia als eigenständige Divisions vereinigt werden. Uwe-Jens Zimmermann, bisher und künftig Hauptgeschäftsführer der Berliner FCB-Gruppe, mußte sich in diesem Zusammenhang von seinen Anteilen an Uniconsult (55 %) und Unimedia (20 %) trennen. Im Rahmen eines Aktientausches mit der Muttergesellschaft FCB Chicago gehen die Zimmermann-Anteile auf die FCB Berlin GmbH über."

aus: kressreport vom 19. Dezember 1983

Solches Wachstum in den internationalen Raum hinein erzeugt Neider und den Schritt bis zur Übernahme durch ein börsennotiertes US-Unternehmen zu schaffen, war sicherlich auch riskant, weil bei solchen mergern zunächst die Bilanz und dann erst das Renommee oder die Strategie zählt. Ein gutes dreiviertel Jahr später las ich im kressreport dann folgendes:

"Peter M. Hailer, 47, seit zehn Monaten Geschäftsführer der FCB Berlin GmbH , früher Chef des Hamburger Büros von McCann-Erickson, zeichnet seit Anfang August als Hauptgeschäftsführer und Managing Director von FCB Berlin GmbH und ihrer Tochtergesellschaften Uniconsult, Unimedia und Uniconcept. Haller hat damit vollends Uwe-Jens Zimmermann abgelöst, den Uniconsult-Gründer, der sich zum Jahreswechsel schon von seinen Gesellschafteranteilen getrennt hatte. Zimmermann, so heißt es in der offiziellen Verlautbarung, könne nun "ein lange geplantes Vorhaben verwirklichen" und wechsle in das internationale Management der FCB-Gruppe. Offenkundig war Zimmermann für FCB Berlin zu einer Belastung geworden, nachdem die Berliner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue und des Betrugs ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet hat - im Zusammenhang mit der Abwicklung von Werbeaufträgen des Landes Berlin. Ob Anklage erhoben wird, steht derzeit noch dahin. Zimmermann soll nun, nach einem Trainings- und Vorbereitungsprogramm in diversen FCB-Büros in den USA, eine Managementaufgabe bei der Weiterentwicklung des Netzwerks der zur FCB-Gruppe gehörenden PR- Gesellschaft CB&A Carl Byoir & Associates in Europa übernehmen."

aus: kressreport vom 16. August 1984

Das Berlin unter Weizsäcker und Diepgen wollte aufräumen und eine Zäsur gegen den Berliner Sumpf vom Ende der 1970er-Jahre setzen, die der SPD-Dauerherrschaft ein lange andauerndes Ende bereitete. Vor zwei Jahren habe ich mit Uwe-Jens Zimmermann im Rahmen einer technischen Entstörung für einen großen Telekom-Anbieter mal zufällig telefoniert; er klang am Telefon noch genau so wie beim Busfahrer von vor über 40 Jahren. Im Internet kann man nachlesen, dass es ihm und seiner Ehefrau in Marbella recht gut geht.

Firmenbezeichnungen wie FCB, Grey, McCann-Erickson, BBDO, DDB, TBWA, JWT, Leo Burnett, Ogilvy & Mather, Saatchi & Saatchi oder Y&R Young and Rubicam sind durch die Fernsehserie "MAD MEN" teilweise zu handlungstragenden household names geworden. Ich habe mir Anfang des Jahres alle 92 Folgen der Serie am Stück angeschaut. Neben dem gesellschaftlichen und kulturellen Diskurs der 1960er erfährt man dort erstaunlich viel Insiderwissen aus dieser Branche, die, wie vieles andere auch und darin schon sprichwörtlich, in den USA gegenüber Deutschland um mindestens 20 Jahre voraus war.

Das Intrigenspiel innerhalb solcher Großstrukturen um Wettbewerb, Gunst und Vorteil ist, wie man bei MAD MEN gezeigt bekommt, beträchtlich. Davon war auch ich bei FCB unimedia betroffen. Die FCB Frankfurt Kollegen, in deren Obhut die FCB Medienplanung von Markenartikel-Etats lag, fanden das ganz und gar nicht angebracht, die Mediaabwicklung, das Buchen und die Abrechnung von umsatzlukrativen Anzeigen, nach West-Berlin zur FCB unimedia abgeben zu müssen. Also wurden Sollbruchstellen eingebaut – so nach der Devise: "mal schauen, ob die das checken“. – Angesichts von mittleren fünfstelligen Kosten bei Fehlbuchungen von ganzseitigen Anzeigen in SPIEGEL, STERN oder FAZ, ist das eine ungute Ausgangssituation. Eingeführt wurde Anfang der 1980er-Jahre die EDV in der Werbeabwicklung, was bedeutete, dass man großformatiges, grün-weiß liniertes Endlospapier im Querformat mit Führungslochrand und schlecht gedruckten Zeilen als print in die Hand bekam, um darauf hin manuelle Anzeigenaufträge zu erzeugen, die ebenfalls von der EDV mit schlechtem Druckbild ausgedruckt wurden. Auf dem mit Kettenbanddruckern und verbrauchten Farbbändern ausgedruckten Mediaplänen waren Matrix-X-Kennzeichnungen angebracht, wo man dann raten durfte, ob die Kalenderwoche oder die Ausgaben-Nummer des entsprechenden Mediums gemeint war und auch bei der Spalte schwarz-weiß oder farbig durfte man raten, was jetzt hier wie gemeint wurde. Empfänger meiner Arbeits-Beschwerden war der zuständige EDV-Leiter bei FCB unimedia, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Auffällig war, dass dieser EDV-Leiter stets eine Spur zu freundlich, zu nett und zu süßlich im Ton war, stets dicke schwarze Lederjeans mit schwarzen Lederboots trug und einen großen, folgsamen Schäferhund unter dem Schreibtisch hatte, der mich immer freundlich und interessiert begrüßte. Der Hund. Den Hund mochte ich sehr. Anscheinend mussten die Daten schon damals streng bewacht werden. 1982 kam der Diskurs um die AIDS- Epedemie auf, die erste medial gesteuerte Pandemie, ein Kapitel für sich. Von dem schlaksigen Herrn in schwarzen Lederjeans habe ich seither nie wieder etwas gesehen oder gehört. Nach sechs Monaten habe ich die unimedia wieder verlassen. Es wurde Zeit, wieder etwas zu lernen und meine Kenntnisse und mein Können zu erweitern.

Inzwischen ist der Konzentrationsprozess in der Werbebranche um eine weitere Potenz gestiegen; jetzt sind es die Meta-Netzwerke der US-Agenturgruppen, mit Namen wie "The Interpublic Group of Companies", "Omnicom" oder "Publicis", die die propagandistischen Gewerke im Wirtschaftlichen global steuern, mit unpersönlichen Firmenbezeichnungen, wie sie auch bei Blackrock oder Vanguard vorherrschen. Neueste Stufe ist derzeit, dass die sich untereinander auch noch übernehmen möchten. Bei FCB wußte man noch von der Firmenbezeichnung her, dass man sich auf die drei Gründerfiguren bezieht. Der Konzentrationsprozess auf Singularität scheint auch dort kaum aufhaltbar.

Mit Wolfgang Hagen habe ich ein einziges Mal persönlich gesprochen. Bei einem Redaktionsbesuch im RIAS-Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz im Herbst 2009 strahlte ich, als ich im Kasino des DeutschlandRadios angekommen war. Ich war einfach froh, dort einmal bei meinen Redaktionskontakten persönlich vorbeischauen zu können. Wolfgang Hagen war seit 2002/2004 als Hauptabteilungsleiter Kultur und Musik beim Berliner DeutschlandRadio nach Berlin zurück gekehrt. Er hatte offenbar einen Blick dafür, wenn Menschen im Funkhaus nicht missmutig dreinschauten. Er sprach mich an und wir hielten kurzen small talk; ich erzählte ihm von meiner Erinnerung an Musique legère und hatte damals schon gehört, dass er auch medienwissenschaftlich arbeitet, zusätzlich Leiter der Medienforschung beim DLF geworden war, nachdem er 2001 in Basel in Medienwissenschaften habilitierte. Ab 2012 wurde er dann an der Leuphana in Lüneburg Professor, zunächst für Rhetorik und dann für Medienwissenschaften.

Seine Publikationen sind, Stand 2025, weiterhin online verfügbar:

http://www.whagen.de/main.php

Mit seiner Geschichte des Radios unter dem Titel "Das Radio. Zur Theorie und Geschichte des Hörfunks Deutschland/USA" legte er 2005 den geschichtlichen Kontext seiner eigenen Arbeit und seines bisherigen beruflichen Lebenswegs frei. Dieses Wechseln zwischen Publizistik, Medienmanagement und Wissenschaft war sehr selten und die Erarbeitung der eigenen geschichtlichen Arbeits-Grundladen ein Vorbild für mich.

Hagens Konzept des "Radio-Feuilletons", das er beim Berliner DeutschlandRadio initiierte und durchsetzte, war bei „Klassik zum Frühstück“ von SFB3, so scheint mir, eigentlich schon verwirklicht worden, insbesondere seit 03. Januar 1987, als diese Morgenstrecke von 7.00 h auf 6.00 h bis 8.30 h erweitert worden war, mit Frühkritik, Veranstaltungskalender und Kommentaren. Hagen war für mich stets ein herausragendes biografisches Beispiel für die Möglichkeiten und Chancen, die der ÖRR bot. Damals. Als vieles trotz zunehmender institutioneller Verkrustungen noch offen war.

Wolfgang Hagen ist am 17. Februar 2022 gestorben; Hans Rainer Lange starb am 03.09.2019, Karl-Dietrich Gräwe am 14.10.2019, Christoph Rueger am 27.03.2020, Klaus Geitel am 14.06.2016, Peter Rummenhöller am 03.06.2023 und Jolyon Brettingham Smith starb bereits am 17.05.2008, noch im Rundfunkstudio nach seiner Abmoderation. Diese Ära der Musikkritik, Musik-Publizistik und ihre intellektuell-pädagogische Begleitung ist nunmehr vorbei. Vergangenheit. Leider.

Mit Rudolph Ganz hatte ich einmal persönlichen Kontakt, als ich ihm mein Filmessay über Franz Erhard Walter zeigte; er ist dann irgendwann nach Thailand umgezogen, wo sich seine Spur für mich verwischte. Mit Georg Quander, dem damaligen Redakteur von „Klassik zum Frühstück“, mit Manfred Trojan und Jürgen Liebing könnte man sich heute noch einmal über diese Sendefolge und ihre Bedeutung unterhalten.

Mein Strahlen im Kasino des RIAS-Funkhauses war bald wieder beendet, als ich dort persönlichen Kontakt zur damaligen Redakteurin für Kino und Film aufnahm, der Mutter einer als TV- Schauspielerin recht bekannt gewordenen Tochter. Ich wollte mit ihr offen besprechen, wie man sich denn die irgendwann dann doch bevorstehende Nachfolge von Hans-Ulrich Pönack als Mr. Filmkritik dort vorstellen würde und wäre wohl besser damit zu einem Termin bei Wolfgang Hagen gegangen. Pönack war seit 1969 beim RIAS auf Sendung. Die Dame fragte mich dann zu "Avatar" in 3D Löcher in den Bauch, was mir zeigte, dass man bei ihr zu allem und jedem eine Meinung haben sollte. Hinter der Methode Pönack war, bis 2017, die Haltung dieser Redaktion zu erkennen. Als ich ihr dann offen sagte, dass ich mich auch mal bei der Berliner Landesredaktion im Rahmen deren Berlinale-Berichterstattung umhören wollte, war es dann ganz aus. Mit diesen Futternapf-Räubern spricht man doch nicht! Noch nicht einmal die bereits zugesagte Belegdatei meines Einzel- Beitrags bekam ich von ihr dann im Nachhinein gegönnt. Funkstille im Funkaus. Dort gibt es eine Zugangsschleuse mit Pförtnerfenster aber keine Drehtür. Diese Zugangsschleuse, Kind des Kalten Kriegs, hat man nach dem RIAS-Ende vermenschlicht. Ich war aber ganz schnell in einer Drehtür drin. So schnell wieder draußen wie hinein gestolpert. Hagen wusste, warum in diesem System der Missmut größer ist als die Begeisterung für Möglichkeiten und Entwicklungen. Und er wußte offenbar auch, damit produktiv umzugehen. Noch ein Kunststück.

Wenn ich nun kurz vor Mitternacht von unserer Hundegassi-Runde an der Ecke Menzel-/Böcklinstraße zu unserem Taxigefährt zwecks Rückfahrt ins Quartier zurück kehre, dann schwebt meine biographische Erinnerung weiter. Im Auto läuft "Little Annie-Ooh" von Barbara Thompson auf dem Weg durch die urbane, menschenleere Straßennacht. Mal schauen, wohin sie mich tragen wird. Die Musik, die Erinnerung und die Taxifahrt durch’s Leben. Über Jan Garbarek sprechen wir ein ander Mal, versprochen.

+++